라스타파리 운동

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

라스타파리 운동은 1930년대 자메이카에서 시작된 종교 및 사회 운동으로, 아프리카계 디아스포라의 정체성 회복, 아프리카로의 귀환, 하일레 셀라시에 1세를 신으로 숭배하는 것을 특징으로 한다. 대서양 노예 무역의 유산과 에티오피아니즘, 흑인 민족주의 사상의 영향을 받았으며, 마커스 가비의 사상이 큰 영향을 미쳤다. 주요 신념으로는 야훼 숭배, 예수 흑인설, 하일레 셀라시에 1세에 대한 존경, 아프로 중심주의, 바빌론에 대한 거부 등이 있다. 냐빙기, 보보 아샨티, 이스라엘의 열두 지파 등 다양한 분파가 존재하며, 대마초 사용과 드레드락, 이탈 음식 등 독특한 생활 방식을 따른다. 레게 음악의 세계적인 유행과 함께 국제적으로 확산되었지만, 1970년대 이후 쇠퇴하기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 라스타파리 운동 - 화신

화신은 종교와 신화에서 신이나 영적 존재가 인간 또는 다른 형태로 세상에 나타나는 현상으로, 기독교의 성육신, 힌두교의 아바타라, 불교의 화신, 티베트 불교의 툴쿠 등 다양한 형태로 나타난다. - 라스타파리 운동 - 야 (기독교)

기독교에서 '야'는 하나님의 이름 '야훼'의 축약형으로, 성경의 여러 곳에서 짧은 형태로 나타나며 '할렐루야'와 같은 구절에서 찾아볼 수 있고, 라스타파리 운동에서는 '자'로 불리며 하이레 셀라시에 1세를 지칭하기도 한다. - 삼속 - 삼 (식물)

섬유, 종자, 약용 및 기호용으로 재배되는 삼은 암수한그루 또는 암수딴그루 식물이며 테트라하이드로칸나비놀(THC)을 포함한 다양한 칸나비노이드와 테르펜을 함유하고 있고, 재배 목적에 따라 품종이 나뉘며 의료적 효과에 대한 연구가 활발히 진행 중이다. - 삼속 - 대마초

대마초는 중앙아시아와 남아시아 원산의 삼과 식물로, 기원전부터 다양한 용도로 사용되었으며, 주요 정신 활성 성분은 THC이고, 20세기 초부터 규제되었으나 최근 합법화 추세에 있다.

2. 역사

라스타파리 운동은 16세기에서 19세기까지 이어진 대서양 노예 무역의 역사적 배경 속에서 탄생했다. 1천만 명이 넘는 아프리카인들이 아메리카 대륙으로 강제 이송되었고, 그중 70만 명 이상이 자메이카에 정착했다.[11] 1834년 영국 정부는 카리브해 섬에서 노예 제도를 폐지했지만, 자메이카 사회에는 여전히 인종차별이 만연했다.[11]

라스타파리 운동은 성경을 경전으로 삼지만, 특정 교주나 창시자는 없으며, 교리도 체계화되어 있지 않아 종교보다는 사상 운동으로 여겨진다.[11] 기본적으로 아프리카 회귀 운동의 요소를 가지며, 에티오피아 제국의 마지막 황제인 하일레 셀라시에 1세를 야훼의 화신 또는 야훼 그 자체로 해석한다. '라스타파리'라는 명칭은 하일레 셀라시에의 즉위 이전 이름인 라스 타파리 마코넨(암하라어로 '타파리 백작 마코넨'이라는 의미)에서 유래했다.[11]

라스타파리 운동은 소수 엘리트에 의해 지배받고 사회적으로 억압받는 자메이카 시민들의 저항 운동으로서 메시아주의와, 현실 도피적인 천년 왕국 사상의 양면을 보인다.[11] 아프리카 회귀주의(또는 아프리카 중심주의)를 장려하며, 이는 채식주의, 드레드록스, 간자를 신성하게 여기는 등 라스타파리 생활 방식 전반에 나타난다.

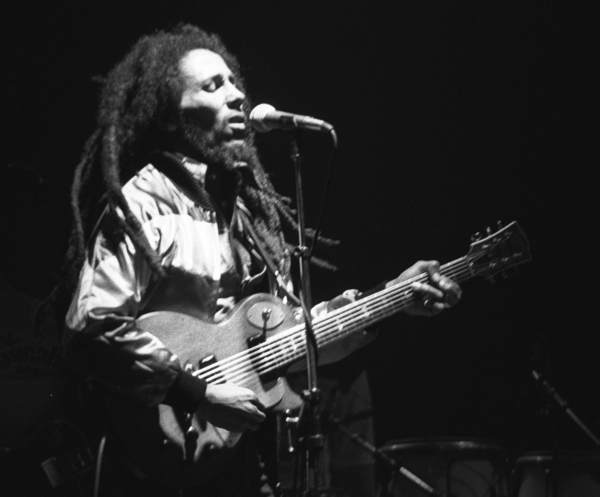

1970년대에 레게 음악, 특히 자메이카 출신 가수 밥 말리에 의해 라스타파리 운동이 전 세계로 확산되었다. 전 세계적으로 100만 명의 라스타파리 운동 실천자가 있다고 추정된다.[11] 자메이카의 다수 종교는 기독교(개신교·침례파)이며, 라스타파리 신앙인은 전체 인구의 5~10% 정도이다.[11]

라스타파리즘은 종교, 새로운 종교 운동, 분파, 이단, 부흥 운동 등으로 다양하게 분류된다. 자메이카에서 발생한 이 운동은 아프로-자메이카 종교, 아프로-카리브 종교로 묘사되기도 한다. 아프리카에 정체성의 초점을 맞추지만, 아메리카 대륙의 크레올화 과정의 산물이며,[11] "아프리카, 유럽, 인도의 관습과 신앙에 뿌리를 둔 크레올 종교"로 묘사되기도 한다.[11] 학자 에니스 B. 에드먼즈는 라스타파리즘이 세계적인 확산으로 인해 세계 종교로 "떠오르고 있다"고 주장했다.[11] 그러나 많은 라스타파리 신자들은 라스타파리즘을 종교로 묘사하는 것을 거부하고, "삶의 방식", "철학", "영성" 등으로 부른다.

일부 학자들은 라스타파리즘을 정치 운동, "정치 종교적" 운동, 저항 운동, 사회 운동, 문화 운동으로 규정하기도 한다. 그러나 많은 라스타파리 신자들은 라스타파리즘을 "운동"으로 규정하는 것을 싫어한다.[11] 1989년 영국 산업 재판소는 라스타파리 신자들이 민족 집단으로 간주될 수 있다고 결론지었다.[11]

라스타파리즘은 끊임없이 변화하고 발전해 왔으며,[11] 소속 집단에 따라 실천자들 사이에 상당한 교리적 차이가 존재한다.[11] 통일된 운동이 아니며,[11] 모든 라스타파리 신자들이 따르는 단일 지도자가 존재한 적이 없다.[11] 따라서 그 안에 있는 복잡성을 가리지 않고 그 운동에 대해 광범위한 일반화를 하는 것은 어렵다.[11] 종교학자 대런 J. N. 미들턴은 "수많은 라스타 영성"에 대해 이야기하는 것이 적절하다고 제안했다.[11]

초기 라스타파리 신자들이 하일레 셀라시에의 이름 형태를 종교 용어의 기초로 채택한 이유는 알 수 없다.[11] "라스타파리"는 종교의 이름일 뿐만 아니라 종교 실천자들을 위해서도 사용된다.[11] 많은 논평가들과 일부 실천자들은 이 운동을 "라스타파리안리즘"이라고 부르지만,[11] 이 용어는 많은 라스타파리 신자들에게 비난받는데, 그들은 "-ism"의 사용이 종교 교리와 제도적 조직을 암시하며, 그것을 피하고 싶어하기 때문이다.[11]

2. 1. 에티오피아니즘

18세기에 미국에서 탄생한 흑인 침례교 설교자들은 성경 시편 68편 31절을 인용하여 흑인과 성경의 연관성을 주장하며, 에티오피아를 전 세계에 흩어진 흑인들의 고향과 같은 곳으로 언급하였다. 이 운동은 선교 활동으로 발전하여 신세계의 흑인들 사이에 널리 퍼져나갔다.[1]19세기 유럽과 미국에서는 성경에서 유색인종을 배제하려는 목적으로, 과학자들 사이에서 성경에 등장하는 인종을 증명하려는 논쟁이 일어났다. 연구 과정에서 고대 이집트인과 고대 에티오피아인이 흑인이며, 동일한 인종이라는 주장이 제기되었다. 이러한 주장들은 미국 식민지 협회의 Edward Wilmot Blyden|에드워드 윌못 블라이든영어을 중심으로 에티오피아니즘으로 체계화되었다. 흑인의 조상이 인류 문명의 기원을 만들었다는 생각은 전 세계 흑인들의 자존감에 영향을 미쳤다.[1] 신세계 흑인들의 전통에서 "에티오피아"는 북아프리카를 포함한 아프리카 전체를 가리키는 말이었다.[1]

2. 2. 마커스 가비의 "예언"

마커스 가비는 1910년대에 자메이카에서 미국으로 건너가 유니아-ACL(세계흑인개발협회 아프리카 사회연합)(UNIA-ACL)을 조직하고 범아프리카주의를 주창했다.[13] 당시 카리브해 흑인 사회에 깊이 남아 있던 에티오피아니즘을 확대 해석하여 흑인들에게 아프리카로 돌아갈 것을 장려했다.[13] 가비의 주장은 미국뿐 아니라 카리브해와 남미 등 많은 흑인들의 지지를 얻었다.[13]카리스마적인 연설 활동을 펼친 마커스 가비는 1927년 "아프리카를 보라. 흑인의 왕이 즉위하는 날, 해방의 날이 가까워지고 있다"라는 성명을 발표했다.[14] 이 성명은 라스타파리 운동에서 "예언"으로 받아들여진다.[14]

2. 3. 하일레 셀라시에 즉위

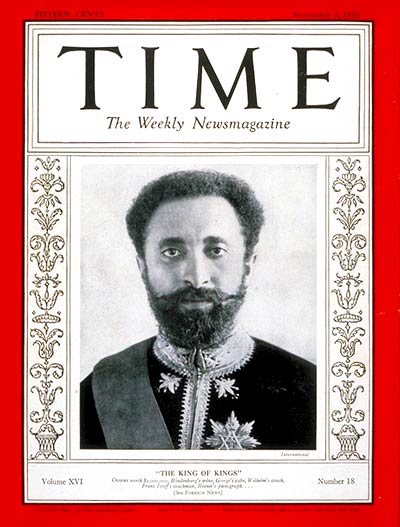

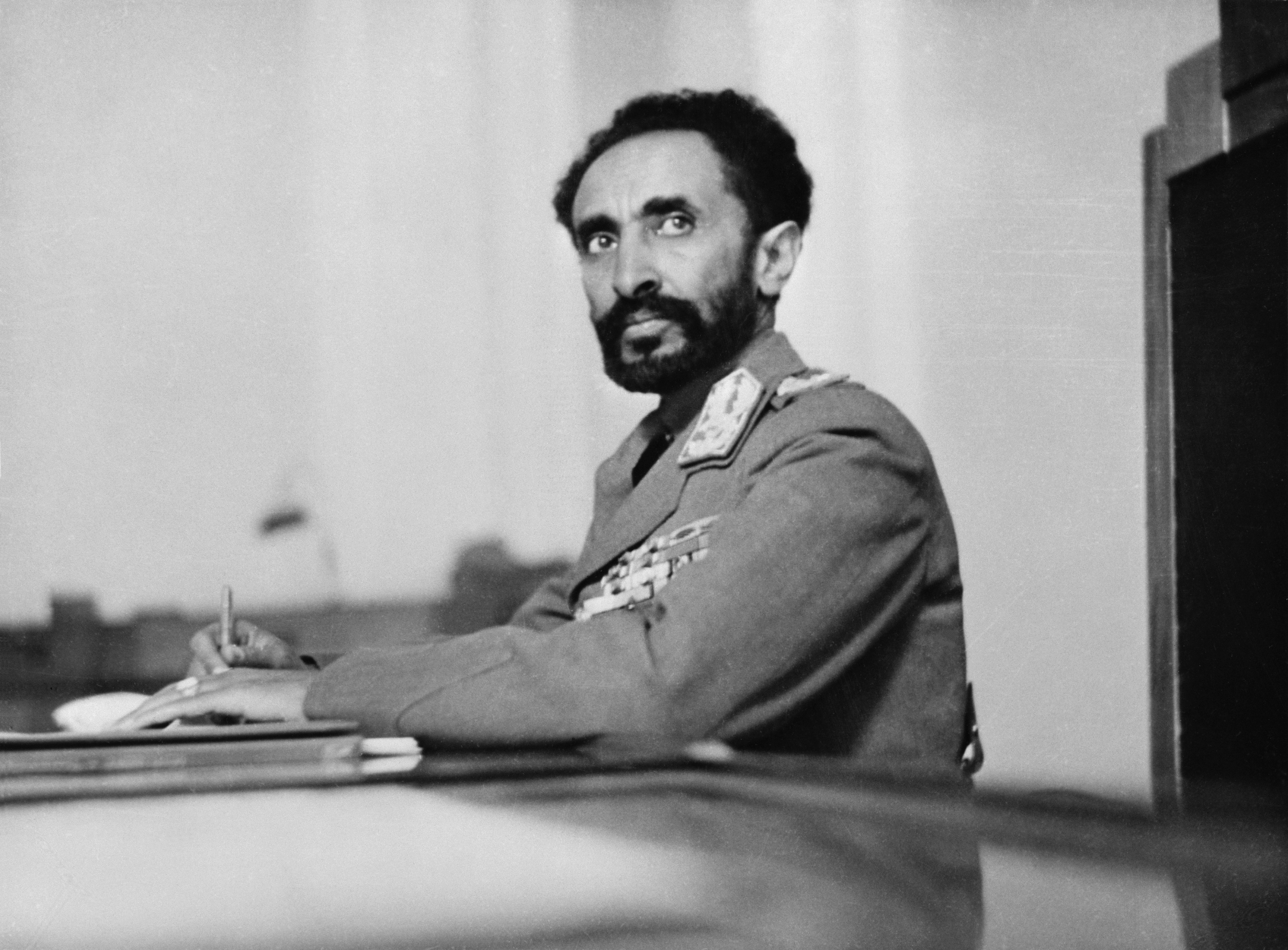

1930년, 하일레 셀라시에 1세가 에티오피아 황제로 즉위하면서 라스타파리 운동이 시작되었다. 1927년, 마커스 가비는 "아프리카를 보라. 흑인의 왕이 즉위하는 날, 해방의 날이 가까워지고 있다"라는 성명을 발표했는데, 이는 라스타파리안들에게 "예언"으로 받아들여졌다.[11] 범아프리카주의를 주창한 가비는 흑인들에게 아프리카로 돌아갈 것을 장려했다.[11]

1930년 11월, 하일레 셀라시에 1세가 에티오피아 황제로 즉위하자, 가비의 추종자들은 이를 예언의 성취로 여겼다.[11] 하일레 셀라시에 1세는 1891년 이후 아프리카 대륙 최초의 군주이자, 1889년 이후 최초의 기독교 군주였으며, 사하라 이남 아프리카에서 즉위식을 거행한 최초의 군주였다.[9] 자메이카의 여러 기독교 성직자들은 셀라시에 1세의 즉위가 요한계시록, 다니엘서, 시편에 예언된 흑인 메시아의 출현이라고 주장했다.[9] 이 "신의 계시"를 계기로 킹스턴에서 레너드 하웰(Leonard Howell)을 중심으로 가비주의 전파가 시작되며 초기 라스타파리 운동이 시작되었다.[11]

영국 식민 지배와 자연재해로 쇠락한 흑인 하층민들 사이에서 구원을 갈망하는 이들이 늘어나면서, 라스타파리안 신자 수가 증가했다.[11] 1934년, 자메이카 정부는 라스타파리 운동을 탄압하기 시작했다. 탄압을 피한 라스타파리안들은 산속으로 피신하여 공동체를 형성하고, 드레드록스와 대마초를 이용한 의식 등 라스타파리즘의 기본적인 스타일과 신앙을 확립했다.[11]

2. 4. 초기 라스타파리 운동 (1930-1949)

1930년, 하일레 셀라시에 1세가 에티오피아 황제로 즉위하면서 라스타파리 운동이 본격적으로 시작되었다. 자메이카의 여러 기독교 성직자들은 하일레 셀라시에 1세의 즉위가 성경에 예언된 흑인 메시아의 출현이라고 주장했다.[14] 레너드 하웰, 아치볼드 덩클리, 로버트 힌즈, 조셉 히버트와 같은 거리 설교자들은 하일레 셀라시에 1세가 재림 예수라고 설교하기 시작했다. 이들은 킹스턴에서 처음으로 이러한 주장을 펼쳤고, 곧 이 메시지는 1930년대 자메이카 전역으로 퍼져나갔다. 특히 대공황으로 큰 타격을 입은 빈곤층 사이에서 널리 퍼져나갔다.

레너드 하웰은 초기 라스타파리 운동의 핵심 인물이었다. 그는 흑인 아프리카인이 백인 유럽인보다 우월하며, 아프로-자메이카인은 조지 5세가 아닌 하일레 셀라시에 1세에게 충성해야 한다고 설교했다. 자메이카 식민 당국은 그를 반역 혐의로 체포하여 2년 동안 투옥했다. 석방 후, 하웰은 에티오피아 구원 협회를 설립하고 1939년 세인트 캐서린 패리시에 피나클이라는 라스타 공동체를 조성했다. 자메이카 경찰은 하웰이 무장 반란을 계획하고 있다고 우려하여 피나클을 반복적으로 급습했다. 결국 피나클은 1954년에 폐쇄되었고 하웰은 정신병원에 수용되었다.

1936년 이탈리아는 에티오피아를 침략하여 점령했고, 하일레 셀라시에 1세는 망명 생활을 하게 되었다. 이 침략은 국제적인 비난을 불러일으켰고 에티오피아의 대의에 대한 동정심을 키웠다. 1937년 셀라시에 1세는 에티오피아 세계 연맹을 설립했고, 그 연맹은 그 후 10년 안에 자메이카에 지부를 설립했다. 1941년, 제2차 세계 대전 연합군은 이탈리아군을 에티오피아에서 몰아냈고, 셀라시에 1세는 왕위를 되찾았다. 많은 라스타파리아니들은 이것을 요한계시록에 나오는 예언의 성취로 해석했다.

초기 30년 동안 라스타파리 운동은 자메이카 당국과 갈등 관계를 맺었다. 자메이카의 라스타파리안들은 정부, 경찰, 관료, 전문직 계층, 기성 교회를 바빌론의 도구로 여기며 경멸했다. 라스타파리안들은 종종 대마초 소지로 체포되었고, 이로 인해 경찰과의 관계는 더욱 악화되었다.

2. 5. 가시성 증가 (1950-1969)

라스타파리안 운동은 초기 30년 동안 자메이카 당국과 갈등 관계를 겪었다.[14] 자메이카의 라스타파리안들은 정부, 경찰, 관료, 전문직 계층, 기성 교회를 바빌론의 도구로 여기며 섬 사회의 많은 측면에 대해 경멸을 표했다. 실천자들과 경찰 간의 관계는 긴장 상태였으며, 라스타파리안들은 종종 대마초 소지로 체포되었다. 1950년대 동안 이 운동은 자메이카에서 급속히 성장했고, 다른 카리브해 섬들, 미국, 영국으로도 확산되었다.1940년대와 1950년대에는 더욱 과격한 유형의 라스타파리안 운동이 등장했다. 이의 선봉에는 주로 킹스턴 서부에 기반을 둔 젊은이들의 흑인 신앙의 집(House of Youth Black Faith)이 있었다. 1957년 한 라스타파리안이 여성을 살해했다는 주장이 제기된 후 라스타파리안들에 대한 반발이 커졌다. 1958년 3월, 첫 라스타파리안 세계 대회가 킹스턴의 백-오-월(Back-o-Wall)에서 열렸다. 행사 후, 과격한 라스타파리안들은 하일레 셀라시에의 이름으로 도시를 점령하려 했지만 실패했다. 그해 후반에 그들은 스패니시 타운(Spanish Town)에서 다시 시도했다. 일부 라스타파리안들의 증가하는 과격성은 점점 더 큰 불안감을 야기했고, 캐쉬모어에 따르면 라스타파리안들은 자메이카 사회에서 "악마"가 되었다.

1959년, 자칭 예언자이자 아프리카 개혁 교회(African Reform Church)의 창시자인 클라우디우스 헨리(Claudius Henry)는 아프리카로 데려다 줄 것이라고 주장하며 아프로 자메이카인, 특히 많은 라스타파리안들에게 배의 좌석 수천 장을 판매했다. 배는 결코 도착하지 않았고 헨리는 사기 혐의로 기소되었다. 1960년 그는 정부 전복 음모 혐의로 징역 6년형을 선고받았다. 헨리의 아들은 준군사 세포의 일원으로 고발되어 처형되었고, 라스타파리안의 폭력에 대한 대중의 두려움을 확인시켜 주었다. 라스타파리안과 법 집행 기관 간의 가장 두드러진 충돌 중 하나는 1963년의 코럴 가든 사건(Coral Gardens incident)이었는데, 경찰과 라스타파리안 간의 초기 충돌로 여러 명이 사망하고 더 많은 실천자들이 체포되었다. 1964년, 자메이카 정부는 라스타파리안 운동에 대한 단속을 강화하고 대마초 사용에 대한 더욱 엄격한 법률을 시행했다.

자메이카 정부의 초청으로 하일레 셀라시에 1세는 1966년 4월 21일 처음으로 자메이카를 방문했고, 수천 명의 라스타파리안들이 공항에서 그를 만나기 위해 모였다. 1960년대에 걸쳐 자메이카의 라스타파리안 공동체는 일상화 과정을 거쳤고, 1960년대 후반에는 첫 공식 라스타파리안 신문인 라스타파리안 운동 협회(Rastafarian Movement Association)의 ''라스타 보이스(Rasta Voice)''가 발간되었다. 이 시기에는 라스타파리안 운동이 점점 더 복잡한 방식으로 발전했으며, 일부 라스타파리안들은 구원을 위해 아프리카로의 물리적 귀환이 필요하다는 생각을 재해석하여, 구원을 아프리카적 삶의 방식을 받아들이는 정신적 탈식민화 과정을 통해 얻는 것으로 해석하기 시작했다.

이전에는 주로 사회의 빈곤층에서 구성원을 얻었던 것과는 달리, 1960년대에는 라스타파리안 운동이 학생과 전문 음악가와 같은 더 유리한 계층으로부터 지지를 얻기 시작했다. 이러한 접근 방식을 가장 강조한 그룹은 이스라엘의 열두 지파였으며, 그 구성원들은 "업타운 라스타파리안"으로 알려지게 되었다. 많은 라스타파리안들은 1968년 그들의 공동체에 강연을 한 후 자신의 생각을 소책자 ''그라운딩스(Groundings)''로 출판한 가이아나 출신 흑인 민족주의 학자 월터 로드니(Walter Rodney)의 영향을 받았다. 로드니와 마찬가지로 많은 자메이카 라스타파리안들은 미국 기반의 흑인 권력(Black Power) 운동의 영향을 받았고, 그 운동이 쇠퇴한 후 라스타파리안 운동은 많은 흑인 청소년들에게 남겨진 공백을 메웠다.

1961년, 라스타파리아니즘 신자인 러스 브라운(Ras Brown)이 의원 선거에 출마하여 정계에 진출하면서 처음으로 흑인 지식층이 라스타파리 운동의 "주의" 부분에 주목하게 된다. 1962년, 자메이카는 영국으로부터 독립했지만 사회 정세는 불안정한 채로 남아 있었고, 라스타파리아니즘 신자들의 아프리카 귀환에 대한 갈망은 더욱 커져만 갔다.

1966년, 하일레 셀라시에 1세가 자메이카를 방문했을 때 라스타파리안들은 열광적으로 셀라시에를 환영했다. 이때 셀라시에 1세는 주요 라스타 지도자들에게 “자메이카 사회가 해방될 때까지 에티오피아 이주를 자제해 달라”는 내용의 사적인 편지를 보냈다. 이로 인해 “시온(아프리카)으로의 귀환보다 바빌론(자메이카) 해방”이라는 새로운 사상이 자리 잡게 되었고, 다소 세상을 등진 듯 염세적인 라스타들을 사회에 참여하게 만드는 예상치 못한 효과도 나타났다.

2. 6. 국제적 확산과 쇠퇴 (1970-현재)

1970년대 중반, 레게 음악이 국제적으로 큰 인기를 얻었다. 밥 말리는 레게를 통해 라스타파리 사상을 전 세계에 알리는 데 중요한 역할을 했다. 하지만 레게의 인기와 함께 라스타파리 복장을 하고 레게 음악을 듣지만, 실제 신앙은 따르지 않는 "가짜 라스타파리안"도 늘어났다. 많은 라스타파리안들은 이러한 현상을 종교의 상업화로 여겨 분노했다.

1970년대 자메이카에서 라스타파리 음악가들은 레게를 통해 정치적으로 중요한 역할을 했다. 마이클 맨리 총리는 라스타파리 이미지를 활용하고 밥 말리 등 레게 음악가들의 지지를 얻어 유권자들의 지지를 확보하려 했다. 맨리는 라스타파리안들을 "아름답고 놀라운 사람들"이라고 칭송했으며, 하일레 셀라시에 1세에게 받았다고 주장하는 지팡이를 소지했다. 맨리의 사례에 따라 자메이카 정당들은 선거 운동에 라스타파리 언어, 상징, 레게를 적극적으로 활용했고, 라스타파리 상징은 자메이카 사회에서 주류로 자리 잡았다. 이는 라스타파리 운동의 정당성을 높이는 데 기여했으며, 레게와 라스타파리 이미지는 관광 산업에서 자메이카 문화 유산의 핵심으로 부각되었다. 1980년대에는 바바라 마케다 블레이크 하나가 라스타파리안 최초로 자메이카 의회 상원의원이 되었다.

1975년 하일레 셀라시에 황제와 1981년 밥 말리의 사망으로 라스타파리 운동은 쇠퇴했을 가능성이 있다. 1980년대 자메이카에서 라스타파리안 수는 감소했고, 오순절교 등 카리스마 기독교 단체들이 젊은 신자들을 더 많이 끌어들였다. 주디 모왓, 토미 코완 등 여러 유명 라스타파리안들이 기독교로 개종했으며, 이들은 밥 말리가 죽기 전 에티오피아 정교회 신앙을 받아들였다고 주장했다. 댄스홀의 인기와 함께 레게에서 라스타파리 메시지의 중요성은 감소하고, 초남성성, 폭력, 성적인 주제가 부각되었다.

1990년대 중반, 앤서니 B, 부주 반톤, 루치아노, 시즐라, 캡틀톤 등 라스타파리 중심 레게 음악가들이 다시 등장했다. 1990년대부터 자메이카에서는 대마초 합법화 운동과 자메이카 동맹 운동, 제국 에티오피아 세계 연맹 정당 등 라스타파리 공동체의 조직적인 정치 활동이 성장했지만, 이들 정당은 큰 지지를 얻지 못했다. 1995년에는 라스타파리 공동체 조직을 위한 라스타파리 중앙 조직(Rastafari Centralization Organization)이 자메이카에 설립되었다.

밥 말리 사후 자메이카의 라스타파리 운동은 일시적으로 침체되었지만, 1993년경부터 가넷 쉴크 등 라스타파리안 레게 가수들의 활약과 부주 반톤, 케이프 톤 등 인기 레게 디제이들이 라스타파리안이 되면서 젊은 세대를 중심으로 다시 활성화되었다.

한편, 밥 말리의 영향으로 라스타파리 신앙과 레게가 연결되었지만, 진정한 라스타파리안들은 레게를 종교 음악으로 받아들이지 않으며, 라스타파리 신앙 지도층은 신앙과 레게 문화를 분리하려는 노력을 하고 있다.

3. 조직

라스타파리아니즘은 단일한 행정 구조나 단일 지도자를 갖지 않은 이질적인 운동이다. 대다수의 라스타파리아니즘 신자들은 바빌론의 구조를 복제하고 싶지 않기 때문에 중앙집권적이고 계층적인 구조를 피한다. 대부분의 라스타파리아니즘 집단의 구조는 아이티 부두, 쿠바 산테리아 등과 같은 다른 아프리카 디아스포라 전통과 유사하다. 1970년대 이후, 라스타파리 운동 협회 설립 등을 통해 모든 라스타파리아니즘 신자들을 통합하려는 시도가 있었으며, 1982년 캐나다 토론토에서 최초의 라스타파리아니즘 집단 국제 회의가 열렸다. 이후의 국제 회의는 세계적인 네트워크를 강화하고 국제적인 라스타파리아니즘 공동체를 육성하는 데 기여했다.

라스타파리 운동은 "저택"이라고 불리는 여러 분파로 나뉜다. 주요 분파로는 냐빙기, 보보 아샨티, 이스라엘의 열두 지파 등이 있다.

3. 1. 라스타파리의 저택들

라스타파리 운동은 단일 지도 체계 없이 다양한 분파, 즉 "저택"들로 구성되어 있다. 이들 분파는 요한복음 14장 2절의 "내 아버지 집에는 여러 처소가 있느니라"라는 구절에서 영감을 받았다. 주요 분파로는 냐빙기, 보보 아샨티, 이스라엘의 열두 지파 등이 있다.

이 외에도 하일레 셀라시에 교회(Church of Haile Selassie, Inc.)와 풀필드 라스타파리(Fulfilled Rastafari) 등 다양한 분파가 존재한다.

4. 신념

라스타파리 운동의 신도들은 자신들의 종교적 사상과 신앙 전체를 "라스타로지(Rastalogy)"라고 부른다. 이들은 개인적인 경험과 직관을 통해 신앙이나 관행의 진실 또는 타당성을 판단해야 한다고 믿는다. 따라서 특정 신앙과 관행이 정통인지 이단인지 선언할 권한을 가진 사람은 없다.

라스타파리는 기독교와 유대교 사상 모두의 깊은 영향을 받았다. 성경을 신성한 책으로 여기며, 그 내용을 문자 그대로 해석하는 경향이 있다. 이들은 성경이 초기 흑인 아프리카 역사와 하나님의 총애를 받는 백성으로서의 그들의 위치에 대한 진정한 기록이라고 믿는다. 특히 요한계시록을 중요하게 여기는데, 그 내용이 세계의 현재 상황에 특별한 의미를 지닌다고 보기 때문이다.

라스타파리안은 흑인 아프리카 디아스포라가 서구 사회를 의미하는 “바빌론”(바빌론)에 사는 망명자라고 가르친다. 이들은 유럽의 식민주의와 세계 자본주의를 바빌론의 표출로 간주하며, 경찰과 군인을 그 대리인으로 여긴다. 라스타파리안은 바빌론이 대서양 노예 무역과 아프리카 디아스포라의 지속적인 빈곤에 책임이 있다고 본다.

라스타파리아니들은 시온을 자신들이 열망하는 이상향으로 여기며, "시온"은 에티오피아 또는 더 넓게 아프리카를 지칭한다. 이들은 아프리카가 약속의 땅으로서 바빌론에서 경험하는 지배와 굴욕에서 벗어날 수 있게 해줄 것이라고 믿는다.

라스타파리 운동 초기에는 아프리카로의 본국 송환을 강조했다. 그러나 1983년-1985년 에티오피아 기근 이후, 많은 라스타파리아니들은 아프리카로의 귀환을 비유적인 의미, 즉 흑인 아프리카계 후손으로서의 자부심과 자신감 회복으로 해석하기 시작했다.

라스타파리아니즘은 종말론적 운동으로, 현재 시대가 종말을 맞이할 것이라는 생각을 옹호한다. 많은 신봉자들은 최후의 심판 날에 바빌론이 무너질 것이라고 믿으며, 라스타파리아니즘 신자들이 혼란을 극복하고 살아남는 선택받은 소수라고 생각한다. 이들은 의로운 자들이 아프리카에서 평화, 정의, 행복으로 가득한 천년 왕국에서 살게 될 것이라고 믿는다. 1980년대에는 많은 라스타파리아니즘 신자들이 최후의 심판이 2000년경에 일어날 것이라고 믿었다. 당시에는 백인들이 핵전쟁을 통해 스스로 멸망하고, 흑인 아프리카인들이 세계를 지배하게 될 것이라는 믿음이 있었다.

라스타파리 운동에서 죽음에 대한 관점은 다양하며, 많은 라스타파리안들은 영생을 믿는다. 의로운 자들은 윤회를 거칠 수 있다는 믿음도 존재한다.

대부분의 라스타파리안들은 "두 가지 위대한 계명"으로 알려진 하나님에 대한 사랑과 이웃에 대한 사랑이라는 두 가지 근본적인 도덕 원칙을 공유한다. 라스타파리즘은 "자연스럽게 사는 것"이라는 개념을 강조한다.

라스타파리 운동에서는 레위기 18장 22절을 근거로 동성애 등의 “성적 일탈”을 부자연스러운 행위로 간주하고 이성애를 존중한다.

4. 1. 야훼와 예수

라스타파리안들은 야훼라고 부르는 유일신을 믿는다. "야훼"라는 용어는 구약 성서에 나오는 신의 이름인 "여호와"를 줄인 것이다. 이들은 각 개인 안에 야훼가 내재한다고 믿으며, "신은 인간이고 인간은 신이다"라는 말을 자주 사용한다. 라스타파리안들은 야훼를 "믿는" 것이 아니라 "아는" 것이라고 말하며, 인간과 신 사이의 거리를 좁히기 위해 신비주의를 받아들인다.예수는 라스타파리에서 중요한 인물이다. 하지만, 라스타파리안들은 예수를 백인 유럽인으로 묘사하는 전통적인 기독교적 견해를 거부한다. 그들은 예수가 흑인 아프리카인이었고 백인 예수는 거짓이라고 믿는다. 많은 라스타파리안들은 기독교를 백인이 만든 것으로 여기고, 억압자와 피억압자가 같은 신을 공유할 수 없다고 생각하여 기독교를 의심한다. 일부는 대부분의 백인 기독교인이 숭배하는 신이 악마라고 믿으며, 교황을 사탄 또는 적그리스도로 여기기도 한다. 그래서 라스타파리안들은 기독교 설교자들을 속임꾼으로 여기고, 기독교가 아프리카 디아스포라의 억압, 즉 "정신적 노예화"를 조장했다고 비판한다.

4. 2. 하일레 셀라시에

라스타파리 운동에서 하일레 셀라시에 1세(1930년~1974년 에티오피아 황제)는 매우 중요한 인물이다.[1] 그는 라스타파리 사상의 중심에 있으며,[2] 모든 라스타파리안들이 그를 존경하지만, 그에 대한 해석은 다양하다.[3]

많은 라스타파리안들은 하일레 셀라시에 1세를 예수의 재림이라고 믿는다.[4] 그들은 요한계시록 19장을 근거로 이러한 주장을 펼친다.[5] 이들은 하일레 셀라시에 1세를 구약성서에 예언된 메시아,[6] 인간의 모습을 한 신,[7] "살아있는 신"으로 여긴다.[8] 어떤 이들은 그를 신, 창조주, 성령과 함께 삼위일체의 일부로 생각한다.[9] 하일레 셀라시에 1세를 예수로 보는 라스타파리안들은 그와 예수가 모두 다윗 왕의 후손이라는 점을 강조한다.[10] 또한, 하일레 셀라시에 1세가 속한 마코넨 왕조가 솔로몬과 시바 여왕의 후손이라고 주장한다.[11]

다른 라스타파리안들은 셀라시에가 예수의 가르침과 본질을 구현한다고 보지만, 그가 예수의 문자 그대로의 환생이라는 생각은 거부한다.[12] 예를 들어, 이스라엘 12지파 교파는 셀라시에가 재림이라는 것을 부정하며, 이 사건은 아직 일어나지 않았다고 주장한다.[13] 이들은 셀라시에를 신 자신이 아니라 신의 사자 또는 특사로 여긴다.[14] 이러한 관점을 가진 라스타파리안들은 때때로 하일레 셀라시에 1세의 신격화를 순진하거나 무지하다고 여기며, 어떤 경우에는 인간을 신으로 숭배하는 것을 위험하다고 생각한다.

하일레 셀라시에는 즉위식에서 "만왕의 왕이자 만주의 주, 유다 지파의 정복하는 사자"라는 칭호를 받았다. 라스타파리안들은 이 칭호를 사용하며, "전능하신 하나님", "심판자이자 복수자", "알파 왕과 오메가 여왕", "돌아온 메시아", "하나님의 선택받은 자", "자신의 선택받은 자"와 같은 다른 칭호들도 사용한다. 또한, 라스타파리안들은 하일레 셀라시에 1세를 영적, 문화적 유산의 원천으로서 아프리카에 대한 긍정적인 확신의 상징으로 여긴다.

황제였던 동안 많은 자메이카 라스타파리안들은 하일레 셀라시에 1세가 결코 죽지 않을 것이라고 믿었다. 1974년 군사 정권인 데르그에 의한 하일레 셀라시에 1세의 축출과 1975년 그의 사망은 많은 신자들에게 신앙의 위기를 초래했다. 어떤 이들은 운동을 완전히 떠났고, 다른 이들은 남아서 새로운 전략을 개발했다. 어떤 라스타파리안들은 셀라시에가 실제로 죽지 않았고, 그와 반대되는 주장은 서구의 잘못된 정보라고 믿었다. 또 다른 관점은 하일레 셀라시에 1세의 육체는 죽었지만, 그의 내면의 본질은 영적인 힘으로 남아 있다는 것이었다. 셀라시에의 죽음은 그가 야훼 자신이 아니라 야훼의 "의인화"에 불과했기 때문에 중요하지 않다는 반응도 있었다.

셀라시에 1세는 생전에 자신을 독실한 기독교인이라고 묘사했다. 1967년 인터뷰에서 그는 자신이 예수의 재림이라는 라스타파리안의 믿음에 대해 자신이 인간이며, 죽을 것이고, 다가오는 세대에 의해 대체될 것이라고 말했다. 그의 손자인 에르미아스 사흘레 셀라시에는 하일레 셀라시에가 라스타파리 운동을 장려하지 않았다고 말했다. 일부 라스타파리안들은 누가복음에 대한 해석을 근거로 셀라시에의 부인을 그가 실제로 신의 화신이라는 증거로 받아들인다.

4. 3. 아프로 중심주의와 인종

라스타파리 운동은 흑인 의식의 재발견과 아프리카 중심주의를 강조한다. 이 운동은 유럽 중심주의를 벗어나 아프리카와 흑인의 정체성을 회복하고자 한다.초기 라스타파리 운동은 흑인 우월주의를 주장하며 다른 인종 집단보다 흑인이 우월하다는 믿음을 가졌다. 이로 인해 인종차별주의라는 비판을 받기도 했다. 그러나 1970년대 이후 흑인 우월주의는 약화되었고, 비흑인 라스타파리안도 증가하였다. 일부 라스타파리안은 하일레 셀라시에 1세가 1963년 인종적 수용을 지지하는 연설을 했다는 점을 근거로 든다.

일부 종파는 백인이 라스타파리안이 될 수 없다고 주장하지만, 다른 종파는 '아프리카인' 정체성이 피부색이 아닌 아프리카적 태도나 정신에 달려 있다고 믿는다.

라스타파리안들은 흑인을 고대 이스라엘 백성과 동일시하며, 흑인 아프리카인들이 하나님의 선민과 계약을 맺었다고 믿는다. 그러나 현대 유대인들이 고대 이스라엘 백성의 후손이라는 주장은 거짓이라고 본다.

19세기 유럽과 미국에서는 성경 속 인종을 증명하려는 논쟁이 있었고, 고대 이집트인과 고대 에티오피아인이 흑인이며 동일 인종이라는 주장이 제기되었다. 이러한 주장은 미국 식민지 협회의 에드워드 윌못 블라이든을 중심으로 에티오피아니즘으로 체계화되었다.

1910년대 마커스 가브리엘(Marcus Garvey)은 범아프리카주의를 주창하며 흑인들에게 아프리카로 돌아갈 것을 장려했다. 1927년 가브리엘은 "아프리카를 보라. 흑인의 왕이 즉위하는 날, 해방의 날이 가까워지고 있다"라는 성명을 발표했는데, 이는 라스타파리 운동에서 예언으로 받아들여진다.

4. 4. 바빌론에서의 망명

라스타파리안은 흑인 아프리카 디아스포라가 "바빌론" (바빌론)에서 망명 생활을 하고 있다고 믿는다. 여기서 "바빌론"은 서구 사회를 의미한다.[1] 라스타파리안에게 유럽의 식민주의와 세계 자본주의는 바빌론의 모습이며,[2] 경찰과 군인은 그 대리인으로 여겨진다.[3]"바빌론"이라는 용어는 성경과의 연관성 때문에 채택되었다. 구약성경에서 바빌론은 메소포타미아의 도시로, 기원전 597년에서 586년 사이에 이스라엘 백성이 포로로 잡혀 고향에서 망명했던 곳이다.[4] 라스타파리안은 메소포타미아에서 이스라엘 백성이 겪은 유배를 아프리카 외부로 쫓겨난 아프리카 디아스포라의 유배에 비유한다.[5] 이들은 바빌론에서의 유배를 큰 고통의 경험으로 인식하며,[6] "고통"이라는 용어는 라스타파리안 담론에서 중요한 위치를 차지한다.[7]

라스타파리안은 바빌론이 아프리카 대륙에서 흑인 노예들을 빼앗아 간 대서양 노예 무역과 아프리카 디아스포라의 지속적인 빈곤에 책임이 있다고 본다.[8] 이들은 성경 구절이 대서양 노예 무역을 설명한다고 믿으며,[9] 흑인 아프리카인들의 노예화, 유배, 착취는 야훼의 선택받은 백성으로서의 지위에 미치지 못했기 때문이라고 생각한다.[10] 많은 라스타파리안은 범아프리카주의 정신을 가지고 아프리카를 국가로 분할한 것을 바빌론의 발전으로 여기며 비판하고,[11] 아프리카 대륙에서 이루어지는 자본주의적 자원 착취에 대해 적대적인 태도를 보인다.[12]

라스타파리안은 바빌론의 정당성을 부정하며 파괴하려고 하는데, 이는 "바빌론을 찬양하라(Chant down Babylon)"라는 라스타파리안 격언에서 자주 나타난다.[13] 이들은 백인 중심 사회가 자신들의 신념을 거짓이라고 할 것을 예상하며, 이러한 일이 발생하면 오히려 자신들의 신앙이 옳다는 것을 확인하는 것으로 여긴다.[14]

4. 5. 시온으로의 귀환

라스타파리안들은 시온을 자신들이 추구하는 이상적인 장소로 생각한다.[6] "바빌론"과 마찬가지로, 시온이라는 용어는 성경에서 이상적인 예루살렘을 가리키는 말에서 유래했다.[6] 라스타파리안들은 "시온"을 구체적으로 에티오피아 또는 더 넓게는 아프리카 전체를 가리키는 데 사용한다.[6] 많은 라스타파리안들은 성경 영어 번역에서의 용례를 따라 "에티오피아"를 아프리카와 같은 의미로 사용한다.[6] 예를 들어, 가나의 라스타파리안들은 자신들이 이미 "에티오피아" 안에 살고 있다고 말한다.[6] 다른 라스타파리안들은 "시온"을 자메이카에 적용하거나, 마음의 상태를 묘사하는 데 사용하기도 한다.[6] 라스타파리안들은 아프리카가 약속의 땅으로서, 바빌론에서 겪는 지배와 굴욕에서 벗어날 수 있게 해줄 것이라고 믿는다.[6]라스타파리 운동 초기 30년 동안, 아프리카 디아스포라의 아프리카 본국 송환 필요성을 강조했다.[6] 이를 위해 여러 라스타파리안들은 이러한 재정착 과정을 감독하기 위해 자메이카 정부와 유엔에 로비를 벌였다.[6] 다른 라스타파리안들은 아프리카 대륙으로의 자체 수송을 조직하기도 했다.[6]

그러나 운동 40년째가 되면서 아프리카로의 물리적 송환에 대한 욕구는 라스타파리안들 사이에서 줄어들었다.[6] 이러한 변화는 1983년-1985년 에티오피아 기근에 대한 관찰의 영향을 받았다.[6] 많은 라스타파리안들은 아프리카로의 귀환을 비유적인 의미, 즉 흑인 아프리카계 후손으로서의 자부심과 자신감 회복으로 해석하기 시작했다.[6] "송환 전 해방"이라는 용어가 이 운동 내에서 사용되기 시작했다.[6] 어떤 라스타파리안들은 아프리카로 이주하려는 것보다는 서구 사회를 변화시켜 그 안에서 더 편안하게 살 수 있도록 노력한다.[6] 그럼에도 불구하고 아프리카 디아스포라의 아프리카 재정착 필요성을 계속 강조하는 많은 라스타파리안들이 여전히 존재한다.[6]

4. 6. 구원과 낙원

라스타파리안들은 자신들의 종교적 사상과 신앙 전체를 "라스타로지(Rastalogy)"라고 부른다. 이들은 개인적인 경험과 직관을 통해 신앙이나 관행의 진실 또는 타당성을 판단해야 한다고 믿는다. 따라서 특정 신앙과 관행이 정통인지 이단인지 선언할 권한을 가진 사람은 없다.라스타파리는 기독교와 유대교 사상 모두의 깊은 영향을 받았다. 성경을 신성한 책으로 여기며, 그 내용을 문자 그대로 해석하는 경향이 있다. 이들은 성경이 초기 흑인 아프리카 역사와 하나님의 총애를 받는 백성으로서의 그들의 위치에 대한 진정한 기록이라고 믿는다. 특히 요한계시록을 중요하게 여기는데, 그 내용이 세계의 현재 상황에 특별한 의미를 지닌다고 보기 때문이다.

라스타파리안은 흑인 아프리카 디아스포라가 서구 사회를 의미하는 “바빌론”(바빌론)에 사는 망명자라고 가르친다. 이들은 유럽의 식민주의와 세계 자본주의를 바빌론의 표출로 간주하며, 경찰과 군인을 그 대리인으로 여긴다. 라스타파리안은 바빌론이 대서양 노예 무역과 아프리카 디아스포라의 지속적인 빈곤에 책임이 있다고 본다.

라스타파리아니들은 시온을 자신들이 열망하는 이상향으로 여기며, "시온"은 에티오피아 또는 더 넓게 아프리카를 지칭한다. 이들은 아프리카가 약속의 땅으로서 바빌론에서 경험하는 지배와 굴욕에서 벗어날 수 있게 해줄 것이라고 믿는다.

라스타파리 운동 초기에는 아프리카로의 본국 송환을 강조했다. 그러나 1983년-1985년 에티오피아 기근 이후, 많은 라스타파리아니들은 아프리카로의 귀환을 비유적인 의미, 즉 흑인 아프리카계 후손으로서의 자부심과 자신감 회복으로 해석하기 시작했다.

라스타파리아니즘은 종말론적 운동으로, 현재 시대가 종말을 맞이할 것이라는 생각을 옹호한다. 많은 신봉자들은 최후의 심판 날에 바빌론이 무너질 것이라고 믿으며, 라스타파리아니즘 신자들이 혼란을 극복하고 살아남는 선택받은 소수라고 생각한다. 이들은 의로운 자들이 아프리카에서 평화, 정의, 행복으로 가득한 천년 왕국에서 살게 될 것이라고 믿는다. 1980년대에는 많은 라스타파리아니즘 신자들이 최후의 심판이 2000년경에 일어날 것이라고 믿었다. 당시에는 백인들이 핵전쟁을 통해 스스로 멸망하고, 흑인 아프리카인들이 세계를 지배하게 될 것이라는 믿음이 있었다.

4. 6. 1. 죽음과 환생

라스타파리 운동에서 죽음에 대한 관점은 다양하다. 많은 라스타파리안들은 영생을 믿는다. 종교학자 레너드 E. 배럿은 자메이카 라스타파리안들이 사망한 라스타파리안은 자(Jah)에게 충실하지 않았다고 믿는 것을 관찰했다. 그는 이러한 태도가 운동 내 젊은이들이 많아, 라스타파리안들의 죽음을 목격한 경우가 적었기 때문이라고 제안했다. 일반적인 또 다른 믿음은 의로운 자들은 윤회를 거칠 수 있다는 것이다.라스타파리안들은 전통적으로 죽음과 장례식을 피했다. 친척들에 의해 기독교식 장례를 치르는 경우가 많았다. 최근에는 죽음을 삶의 자연스러운 일부로 여기는 경향이 있다. 다른 아프리카 디아스포라 종교와 달리, 라스타파리안들은 일반적으로 조상숭배를 피한다.

4. 7. 도덕성, 윤리 및 성 역할

대부분의 라스타파리안들은 "두 가지 위대한 계명"으로 알려진 하나님에 대한 사랑과 이웃에 대한 사랑이라는 두 가지 근본적인 도덕 원칙을 공유한다. 많은 라스타파리안들은 특정 행위를 해야 할지 말아야 할지를 결정하기 위해서는 자신의 내면에 있는 야훼(Jah)의 존재를 상의해야 한다고 믿는다.라스타파리즘은 "자연스럽게 사는 것"이라는 개념을 강조한다. 이러한 관점에서 아프리카는 흑인 아프리카인들의 자연적인 거주지로 간주되며, 아프리카 문화와 전통에 따라 생활하고 신체적, 정서적, 지적 수준에서 자신이 될 수 있는 대륙으로 여겨진다. 라스타파리안들은 서구인들과 바빌론이 기술 발전을 통해 자연으로부터 스스로를 분리하여 쇠약해지고, 게으르고, 퇴폐적으로 되었다고 믿는다. 일부 라스타파리안들은 바빌론의 법이 아닌 아프리카 법을 준수해야 한다고 믿기 때문에, 현재 살고 있는 국가의 법과 충돌할 수 있다. 이러한 아프리카 중심주의적 접근 방식을 강조하면서 라스타파리즘은 흑인 민족주의의 기미를 보인다.

학자 모린 워너-루이스는 라스타파리즘이 특히 인종과 관련된 사회 정치적 문제에 대한 "급진적이고 혁명적인" 입장과 다른 문제에 대한 "매우 전통적인" 접근 방식을 결합했다고 언급했다. 라스타파리안들은 일반적으로 현대 자본주의를 비판적으로 바라보고, 대신 소규모의 전산업화 및 농업 사회를 선호한다. 일부 라스타파리안들은 사회 정치적 개혁을 위한 활동을 촉진했지만, 다른 사람들은 신성한 개입을 통해 초래될 변화를 기다려야 한다고 믿는다. 자메이카에서는 라스타파리안들이 일반적으로 투표하지 않으며, 정치를 "정치 놀음(politricks)"으로 치부하고, 정당이나 노조에 거의 관여하지 않는다. 사회 정치적 변화는 불가피하다는 라스타파리안들의 경향은 현상 유지를 저해한다는 좌파의 비판을 받는다. 다른 라스타파리안들은 정치적 활동에 참여한다. 가나의 라스타파리안 가수이자 작곡가인 로키 다우니는 민주적인 선거를 촉진하는 운동에 참여했고, 그레나다에서는 많은 라스타파리안들이 1979년에 결성된 인민혁명정부에 합류했다.

라스타파리 운동에서는 레위기 18장 22절 "여자와 동침하는 것처럼 남자와 동침하는 자는 둘 다 가증한 일을 행한 것이니 반드시 죽일지니라. 그들의 행위가 가증함이니라."라는 성경 구절을 근거로 동성애 등의 “성적 일탈”을 부자연스러운 행위로 간주하고 이성애를 존중한다.

4. 7. 1. 성별 역할

라스타파리안은 전통적으로 여성을 도덕적으로 약하고, 악의 속임수에 취약하며, 월경 중에는 불결하다고 묘사해왔다.[1] 이는 레위기와 사도 바울의 글을 인용한 것이다.[2][3][4] 반면 라스타파리안들은 아프리카 디아스포라의 흑인 남성들이 바빌론에 의해 남성성을 빼앗겼으며, 따라서 그들의 남성성을 회복해야 한다고 믿는 경우가 많다.[5][6] 그 결과 라스타파리안들은 종종 가부장제 원칙을 옹호하며,[7][8][9][10][11][12][13][14] 여성은 남성의 지도력에 복종해야 한다는 생각을 포함한다. 캐쉬모어와 에드먼즈와 같은 학자들을 포함한 외부 관찰자들은 라스타파리안들이 여성에게 남성보다 열등한 위치를 부여한다고 주장해왔다. 캐쉬모어는 라스타파리안 여성들이 이러한 종속적인 위치를 받아들이고 남성에게 복종하는 것을 자신의 의무로 여긴다고 제안한다. 학자인 모린 로우는 여성들이 라스타파리안 신앙이 제공하는 구조적이고 규율 있는 삶의 가치를 인정하기 때문에 이러한 제약에도 불구하고 기꺼이 종교에 합류했다고 제안했다. 그러나 1970년대 이후로 라스타파리안 내 여성에 대한 태도는 변화하여 "여성주의" 운동이 성장하고, 지역 및 국제적 차원에서 여성 지도자의 수가 증가했다.

라스타파리안 여성들은 일반적으로 머리를 가리고 몸매를 드러내지 않는 옷을 입는다. 바지는 일반적으로 피하고, 긴 치마를 선호한다. 여성들은 기도할 때 머리를 가려야 하며, 일부 라스타파리안 집단에서는 공공장소에서도 그렇게 해야 한다. 전통적인 라스타파리안 담론에 따르면, 이러한 복장 규칙은 바빌론의 남성에 의한 여성의 성적 대상화를 방지하기 위해 필요하다. 라스타파리안 남성들은 일반적으로 이러한 복장 규칙이 없다. 일부 라스타파리안 여성들은 공공장소에서 머리를 가리지 않고 바지를 입음으로써 성별 규범에 도전해왔다.

초기 라스타파리안 의식에는 남성과 여성이 함께 참여했지만, 1940년대 후반과 1950년대부터 라스타파리안 공동체는 의식을 위한 성별 분리를 점점 더 장려했다. 이는 여성의 월경이 그들을 불결하게 만들고 그들의 의식 참여가 남성 참가자들을 산만하게 할 것이라는 믿음에 근거한 것이었다.

5. 실천

라스타파리 운동은 특정한 교리나 창시자 없이, 성경을 경전으로 삼는 아프리카 회귀 운동의 일종이다. 라스타파리안들은 그들의 종교적, 문화적 실천을 통틀어 "리비티(Livity)"라고 부른다. 이들은 개인적인 경험과 직관을 중시하며, 특정 신앙이나 관행의 옳고 그름을 판단하는 데 있어 이러한 내면의 목소리를 중요하게 여긴다. 따라서 어떤 라스타파리안도 다른 이에게 신앙이나 관행을 강요할 권한이 없다.

라스타파리안들은 대마초를 신성한 식물로 여기며, 흡연을 통해 바빌론 사회에 저항하고 정신적인 평온을 얻는다고 믿는다. 이들은 채식주의를 중시하며, 자연적인 음식을 섭취하는 것을 중요하게 생각한다. 또한, 드레드락은 라스타파리안을 상징하는 가장 눈에 띄는 특징 중 하나이며, 성경에 근거한 계약이자 자연스러움에 대한 헌신, 그리고 바빌론에 대한 거부를 의미한다.

라스타파리안들은 비슷한 생각을 가진 신자들 간의 관계를 형성하는 "그라운딩(grounding)"이라는 모임을 가진다. 그라운딩에서는 북 연주, 찬송, 찬가 염송, 시 낭송 등의 활동과 함께 대마초를 피우는 것이 일반적이다. 그라운딩의 핵심 활동은 "리즈닝(reasoning)"으로, 모인 라스타파리안들이 종교 원리와 현재 사건과의 관련성에 대해 토론하는 것을 의미한다.

라스타파리 음악은 토론 모임에서 발전했으며, 자(Jah)를 찬양하고 교감하며 바빌론을 거부하는 것을 재확인하기 위해 연주된다. 라스타파리안들은 그들의 음악이 치유력을 지녔다고 믿는다. 1966년 하일레 셀라시에 1세가 자메이카를 방문하면서, 스카와 록스테디가 유행하던 자메이카 음악계는 라스타의 사상과 메시지를 전달하는 수단으로서의 음악, 즉 레게로 유행이 변화해갔다.

라스타파리안들은 단어가 고유한 힘을 지닌다고 여기며, 굴종, 자기 비하, 인간의 객관화에 기여하는 언어를 피하려고 한다. 따라서 "드레드 토크(Dread Talk)", "이야릭(Iyaric)", "라스타 토크(Rasta Talk)" 등으로 널리 알려진 자신들만의 언어 형태를 사용한다. 예를 들어, "나" 대신 "I", "우리" 대신 "I and I"를 사용한다.

라스타파리안들은 종종 적색, 흑색, 녹색, 그리고 금색을 사용한다. 이 색들은 에티오피아 국기와 마커스 가비의 범아프리카 국기에 사용된 색상이다. 또한, 유다 사자의 이미지를 종종 사용하며, 이는 하일레 셀라시에 1세를 상징한다.

5. 1. 리비티(Livity)

라스타파리안들은 자신들의 종교적, 문화적 관습을 통틀어 "리비티(Livity)"라고 부른다. 이들은 개인적인 경험과 직관을 중시하며, 특정 신앙이나 관행의 옳고 그름을 판단하는 데 있어 이러한 내면의 목소리를 중요하게 여긴다. 따라서 어떤 라스타파리안도 다른 이에게 신앙이나 관행을 강요할 권한이 없다. 종교 사회학자 피터 B. 클라크는 라스타파리에 교리가 없다는 확신이 "너무 강력해서 그 자체가 일종의 교리가 되었다"고 언급했다.5. 2. 그라운딩

라스타파리안은 "그라운딩(grounding)"이라는 용어를 통해 비슷한 생각을 가진 신자들 간의 관계를 형성한다. 그라운딩은 주로 공동체나 마당에서 열리며, 장로가 주재한다. 장로는 질서를 유지하고 개인의 참석을 금지할 권한을 가진다. 참가자는 소수에서 수백 명까지 다양하다.그라운딩에서는 북 연주, 찬송, 찬가 염송, 시 낭송 등의 활동이 이루어진다. 대마초(간자, ganja)를 피우는 것도 일반적이다. 대부분 남성만 참여하지만, 일부 라스타 여성들은 여성 전용 그라운딩 모임을 가지기도 한다.

그라운딩의 핵심 활동은 "리즈닝(reasoning)"이다. 리즈닝은 모인 라스타파리안들이 종교 원리와 현재 사건과의 관련성에 대해 토론하는 것을 의미한다. 토론은 비폭력적이어야 하지만, 참석자들은 제시된 주장의 오류를 지적할 수 있다. 모인 사람들은 명상과 꿈을 통해 받은 계시에 대해 서로 이야기하며, 각 참여자는 전체 그룹이 논의 주제에 대한 더 큰 통찰력을 얻을 때까지 이해의 경계를 넓혀간다. 리즈닝은 라스타파리안들이 서로의 신념을 확인하는 데 도움을 준다.

라스타파리안 모임은 기도로 시작하고 끝맺는다. 야훼(Jah)에게 탄원하고, 굶주린 사람, 병든 사람, 유아를 위해 기도하며, 라스타파리안의 적을 파멸시키라는 탄원을 포함한다.

1950년대에 가장 큰 그라운딩은 "그라운데이션(groundations)" 또는 "그라우네이션(grounations)"으로 불렸지만, 이후 "냐빙히 이셈블리(Nyabinghi Issemblies)"로 변경되었다. "냐빙히(Nyabinghi)"는 신화 속 아프리카 여왕의 이름에서 유래했다. 냐빙히 이셈블리는 에티오피아와 하일레 셀라시에와 관련된 날짜에 주로 개최된다.

냐빙히 이셈블리는 보통 시골 지역에서 열리며, 야외나 특별히 건설된 "사원" 또는 "천막"에서 진행된다. 냐빙히 이셈블리를 후원하려면 다른 장로들의 승인을 받아야 하고, 행사를 조직할 충분한 자원이 있어야 한다. 집회는 보통 3일에서 7일 동안 지속된다. 낮에는 음식 준비, 간자 흡연, 리즈닝을 하고, 밤에는 모닥불 주변에서 북을 치고 춤을 춘다. 냐빙히 이셈블리는 다양한 국가를 포함하여 광범위한 지역의 라스타파리안들을 불러모으며, 공동체 내 연대 의식과 집단적 소속감을 형성한다.

'''나야빈기'''(Nyahbinghi)는 라스타파리안의 종교적인 집회, 또는 그 집회에서 연주되는 음악을 의미한다. 나야빈기, 또는 간단히 빈기라고도 한다. 나야빈기에서는 원형으로 둘러앉아 대마초를 피우고, 북을 치며 노래(찬트/Chant)를 부르고, 토론(리즈닝/Reasoning)을 하는 등의 활동을 한다. 라스타파리안들끼리 교류하는 장소이다.

5. 3. 대마초 사용

라스타파리안의 주요 의식은 간자(ganja), 즉 대마초를 피우는 것이다.[4] 라스타파리안들은 이 식물을 ''callie'', ''Iley'', "허브", "성스러운 허브", "풀", "잡초" 등으로 부른다.[5] 대마초는 보통 그라운딩(groundings) 동안 피우지만,[6] 일부 신자들은 다른 상황에서도 비공식적으로 피우기도 한다.[7] 일부 라스타파리안들은 대마초를 매우 자주 피우는데, 다른 신자들은 이를 과도하다고 생각한다.[8] 많은 신자들은 대마초를 차로 마시거나, 요리의 향신료로, 또는 약재로 섭취한다.[9] 모든 라스타파리안이 대마초를 사용하는 것은 아니다.[10] 금주자들은 이미 더 높은 수준의 의식에 도달했기 때문에 대마초가 필요하지 않다고 설명한다.[11]

라스타파리안 신앙에서 대마초는 성례전으로 간주된다.[12] 라스타파리안들은 간자(ganja)의 사용이 성경, 특히 창세기, 시편, 요한계시록에 옹호되고 있다고 주장한다.[13] 그들은 대마초가 치유력을 가지고 있다고 여기며,[14] "평화와 사랑"의 감정을 유발하는 것을 찬양하고, 그것이 흡연자들이 내면의 신성을 발견할 수 있도록 하는 일종의 자기 성찰을 키운다고 주장한다. 일부 라스타파리안들은 대마초 연기가 사회의 부도덕한 행위를 상쇄하는 향으로 작용한다고 믿는다.

라스타파리안들은 일반적으로 스플리프(spliff)라고 알려진 크고 손으로 말아 핀 담배 형태로 대마초를 피운다. 이것은 종종 야훼(Jah)에게 기도를 올리는 동안 함께 말아 피우며, 기도가 끝나야만 스플리프에 불을 붙여 피운다. 다른 경우에는 물 파이프인 찰리스에서 대마초를 피운다. 찰리스의 종류에는 쿠치(kutchie), 칠룸, 스티머(steamers)가 있다. 파이프는 라스타파리안들이 모인 원형의 반시계 방향으로 돌린다.

대마초 흡연이 라스타파리안 신앙의 일부가 된 이유를 설명하는 여러 가지 가능성이 있다. 8세기까지 아랍 상인들은 중앙아프리카와 남아프리카에 대마초를 들여왔다. 19세기에는 노예로 끌려온 바콩고 사람들이 자메이카에 도착하여 쿠미나(Kumina) 종교를 확립했다. 쿠미나에서는 조상의 영혼이 강림하는 것을 돕는다는 믿음 아래 종교 의식 중에 대마초를 피웠다. 이 종교는 주로 자메이카 남동부의 세인트 토마스 구에서 행해졌는데, 이곳은 라스타파리안의 초기 중요 인물인 레너드 하웰(Leonard Howell)이 라스타파리안의 많은 신념과 관습을 발전시키던 곳이기도 하다. 대마초가 라스타파리안 신앙의 일부가 된 것은 쿠미나를 통해서였을 가능성이 있다. 두 번째 가능성은 힌두교 의식에서 대마초를 사용한 것이다. 1834년부터 1917년까지 영국령 인도에서 계약 노예로 자메이카에 온 힌두교도들이 대마초를 가지고 왔다. 자메이카의 힌두교 사제인 라루(Laloo)는 하웰의 영적 조언자 중 한 명이었고, 간자(ganja)를 채택하는 데 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 대마초 채택에는 20세기 초 아프로 자메이카인들 사이에서 널리 퍼진 대마초의 약용 및 오락용 사용의 영향도 있었을 것이다. 초기 라스타파리안들은 자메이카 문화의 요소를 받아들여 농민의 과거와 자본주의 거부와 관련시키고, 성경적 상관관계를 부여함으로써 신성화했을 수 있다.

자메이카를 포함한 많은 국가에서는 대마초가 불법이며, 라스타파리안들은 대마초를 사용함으로써 바빌론(Babylon)의 규칙과 규정에 저항한다. 예를 들어 미국에서는 수천 명의 신자들이 마약 소지로 체포되었다. 라스타파리안들은 또한 대마초가 불법인 관할 구역에서 대마초의 합법화를 옹호해 왔다. 2015년 자메이카는 2온스 이하의 개인 소지에 대해 비범죄화하고 의료 및 과학적 목적으로 합법화했다.[1] 2019년 바베이도스는 종교적 환경에서 라스타파리안의 대마초 사용을 합법화하고 라스타파리안이 대마초를 재배할 수 있도록 토지를 제공했다.[2][3]

자연 회귀 지향의 라스타파리아니즘에서는 마리화나를 신성한 식물로 여긴다. 원래는 주술적인 색채가 짙은 아프리카 토착 종교가 주류였던 시절부터 마리화나를 약초로 사용해 왔다. 라스타 운동이 등장한 이후로는 마리화나 흡입이 바빌론 사회에 대한 저항의 수단으로 해석되기도 한다. 라스타 사상에서 간자(ganja)는 정신을 더욱 평온하게 만든다고 여겨진다.

간자(ganja)는 원래 힌디어 단어이다. 영국 식민지였던 자메이카에 힌두교도 인도 노동자들이 이주하면서 마리화나 종자가 전파되어 보급되었다. 이것이 자메이카에서도 간자(ganja)로 불리게 된 유래라고 전해진다.

라스타파리아니즘에서는 다음과 같은 성경 구절을 해석하여 마리화나 사용을 정당한 행위로 여긴다.

- 창세기 1장 11절: 하나님이 가라사대 땅은 풀과 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 나무를 내라 하시니 그대로 되니라

- 창세기 3장 18절: 땅이 너를 위하여 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라 너는 들의 채소를 먹으리라

- 잠언 15장 17절: 살진 소를 먹고 서로 미워하는 것보다 채소를 먹고 서로 사랑하는 것이 좋으니라

- 시편 104편 14절: 네가 짐승을 위하여 풀을 내시며 사람의 수고를 위하여 채소를 내시되

5. 4. 음악

라스타파리 음악은 토론 모임(reasoning sessions)에서 발전했는데,[7] 이곳에서는 드럼 연주, 찬송, 춤이 모두 함께 이루어졌다.[8] 라스타파리 음악은 자(Jah)를 찬양하고 교감하며,[9] 바빌론을 거부하는 것을 재확인하기 위해 연주된다.[10] 라스타파리안들은 그들의 음악이 감기, 열, 두통을 치료할 수 있는 치유력을 지녔다고 믿는다.[11] 이러한 노래들 중 많은 수가 기존 기독교 찬송가의 선율을 사용하지만,[12] 다른 것들은 라스타파리안들이 새롭게 창작한 노래들이다.[13]라스타파리 음악의 베이스 라인은 세 개의 드럼으로 구성된 아케테(akete)가 담당하며, 타악기인 흔들개와 탬버린이 함께 연주된다.[14] 그런 다음 푼데(fundeh) 드럼이 싱코페이션 리듬을 제공한다. 게다가 바타 드럼이 리듬 위에 즉흥 연주를 한다. 음악의 여러 요소는 서로 다른 상징성을 보여주는 것으로 여겨지는데, 베이스 라인은 바빌론에 대한 공격을 상징하는 반면, 가벼운 비트는 미래에 대한 희망을 나타낸다.

라스타파리 운동이 발전함에 따라 대중음악이 주요 의사소통 매체가 되었다. 1966년 하일레 셀라시에 1세가 자메이카를 방문하면서, 스카와 록스테디가 유행하던 자메이카 음악계는 라스타의 사상과 메시지를 전달하는 수단으로서의 음악, 즉 레게로 유행이 변화해갔다. 1960년대 자메이카에서는 스카가 인기 있는 음악 스타일이었고, 사회 및 정치적 상황에 대한 저항은 온건했지만, 라스타파리의 사회정치적 이념을 초기 단계에서 표현했다. 라스타파리와 스카의 연결 고리에서 특히 두드러지는 인물은 카운트 오시(Count Ossie)와 돈 드럼몬드(Don Drummond)였다. 오시는 흑인들이 자신들만의 음악 스타일을 개발해야 한다고 믿었던 드러머였고, 자메이카 아프리카계 드럼 연주 스타일인 부루(Burru)의 영향을 크게 받았다. 오시는 이후 자메이카 전역의 여러 그라운딩과 그라운데이션에서 연주하여 이 새로운 라스타파리 의식 음악을 대중화했고, "Another Moses"와 "Babylon Gone"과 같은 노래는 라스타파리의 영향을 반영한다. 드럼몬드의 작품에도 "Reincarnation"과 "Tribute to Marcus Garvey"와 같은 노래에서 라스타파리의 주제가 나타났다.

1968년 자메이카에서는 스카보다 리듬이 느리고 무거우며 자메이카 파투아의 사용이 증가한 레게가 발전했다. 칼립소와 마찬가지로 레게는 사회적 논평의 매개체였지만, 이전 자메이카 대중음악에 비해 더 광범위한 급진적 정치적 주제와 라스타파리 주제를 보여주었다. 레게 아티스트들은 라스타파리 의식 리듬을 통합하고 라스타파리의 찬송가, 언어, 모티브 및 사회 비판을 채택했다. 와일러스(The Wailers)의 "아프리칸 허브스맨(African Herbsman)"과 피터 토시(Peter Tosh)의 "Legalize It"과 같은 노래는 대마초 사용을 언급했고, 멜로디언스(The Melodians)의 "바빌론의 강(Rivers of Babylon)"과 주니어 바일즈(Junior Byles)의 "Beat Down Babylon"과 같은 트랙은 바빌론에 대한 라스타파리 신앙을 언급했다. 특히 밥 말리(Bob Marley)는 국제적인 명성을 얻게 되었고, 라스타파리안들로부터도 큰 지지를 받았다.

레게는 1970년대 중반에 전 세계적으로 인기를 얻었고, 많은 다른 나라의 흑인들에게 억압받는 사람들의 음악으로 여겨졌다. 많은 라스타파리안들은 레게가 그들의 종교를 상업화했다고 비판했다. 레게에는 많은 라스타파리 상징이 포함되어 있고, 밥 말리의 영향으로 라스타파리 신앙과 레게가 연결되었을 뿐, 진정한 라스타파리안들은 레게 음악을 종교 음악으로 받아들이는 것은 아니며, 라스타파리 신앙의 지도층은 라스타파리 신앙과 레게 문화를 분리하려는 시도에 힘쓰고 있다. 둘은 널리 연관되어 있지만, 라스타파리안이 아닌 사람들에 의해 그 연결이 과장되기도 한다. 대부분의 라스타파리안들은 레게 음악을 듣지 않으며, 레게는 개신교 복음주의자와 같은 다른 종교 집단에서도 사용되어 왔다. 레게에서 더브 음악이 나왔는데, 더브 아티스트들은 라스타파리 용어를 자주 사용하지만, 그들 자신이 라스타파리안이 아닌 경우도 있다.

'''나이야빙기'''(Nyahbinghi)는 라스타파리안의 종교적인 집회, 또는 그 집회에서 연주되는 음악을 말한다. 나이야빙기, 또는 간단히 빈기라고도 한다. 나이야빙기에서는 원형으로 둘러앉아 대마초를 피우고, 북을 치며 노래(찬트/Chant)를 부르고, 토론(리즈닝/Reasoning)을 하는 등의 활동을 한다. 라스타파리안들끼리 교류하는 장소이다.

나이야빙기 음악은 케테 드럼(Kette Drum/Akette Drum/Kettle Drum 등 표기가 일정하지 않음)이라 불리는 여러 개의 북으로 이루어진 앙상블에 찬트(chant)라 불리는 찬송가를 얹은 것이다. 케테 드럼에는 저음을 담당하는 베이스(Bass), 중음을 담당하는 푼데(Funde), 고음을 담당하는 리피터(Repeater)의 세 종류가 있다.

- Count Ossie & The Mystic Revelation Of Rastafari "Grounation" (1973년)

- Ras Micheal & the sons of Negas "Rastafari" (1975년)

5. 5. 언어와 상징

라스타파리안들은 단어가 고유한 힘을 지닌다고 여기며, 굴종, 자기 비하, 인간의 객관화에 기여하는 언어를 피하려고 한다.[11] 따라서 "드레드 토크(Dread Talk)", "이야릭(Iyaric)", "라스타 토크(Rasta Talk)" 등으로 널리 알려진 자신들만의 언어 형태를 사용한다. 1940년대 자메이카에서 발전한 이러한 언어 사용은 집단 정체성을 강화하고 특정한 가치관을 함양한다. 신봉자들은 자신들만의 언어를 만들어 바빌론의 도구로 여기는 영어의 완전성에 대한 이념적 공격을 개시한다고 믿는다. 이 언어의 사용은 라스타파리안들이 비 라스타파리안들과 자신들을 구별하고 분리하는 데 도움을 준다.라스타파리안들은 대명사 "I"를 널리 사용하는데, 이는 자아가 신성하다는 라스타파리안의 견해를 나타내며, 각 라스타파리안에게 그들이 노예가 아니며 인간으로서 가치, 존엄성, 그리고 품위를 지니고 있음을 상기시켜 준다. 예를 들어, "나" 대신 "I", "우리" 대신 "I and I", "받다" 대신 "I-ceive", "바라다" 대신 "I-sire", "창조하다" 대신 "I-rate", "아멘" 대신 "I-men"을 사용한다. 라스타파리안들은 이 과정을 "InI 의식" 또는 "Isciousness"라고 부른다. 또한, 일반적으로 단어의 음운론이 그 의미와 연결되어야 한다고 믿는다. 예를 들어, "억압(oppression)" 대신 "downpression"을 사용하는데, 억압은 사람들을 위로 들어올리는 것이 아니라 아래로 누르기 때문이다.( "up"은 음운적으로 "opp-"와 비슷) 마찬가지로, "헌신하다(dedicate)"보다 "livicate"를 선호하는데, "ded-"는 음운적으로 "죽은(dead)"이라는 단어와 비슷하기 때문이다.

라스타파리안들은 종종 적색, 흑색, 녹색, 그리고 금색을 사용한다. 적색, 금색, 녹색은 에티오피아 국기에 사용되었고, 마커스 가비는 그의 유나이티드 네그로 개량 협회를 대표하는 범아프리카 국기의 색상으로 적색, 녹색, 흑색을 사용했다. 가비에 따르면, 적색은 순교자의 피를, 흑색은 아프리카인의 피부를, 녹색은 땅의 초목을 상징하며, 일부 라스타파리안들은 이 해석을 지지한다. 금색은 자메이카 국기에서 채택되었으며, 종종 아프리카의 부를 구성하는 광물과 원자재를 상징하는 것으로 해석된다. 라스타파리안들은 종종 이러한 색상을 건물, 차량, 가판대 및 기타 물품에 칠하거나, 의류에 표시하여 라스타파리안과 비 라스타파리안을 구별하고 신봉자들이 동종교인을 알아볼 수 있도록 한다. 라스타파리안이 사용하는 것 외에도, 이 색상 세트는 아프리카 중심주의와의 연대를 보여주기 위해 더 넓게 범아프리카주의자들에 의해 채택되었다. 이러한 이유로 독립 후 많은 아프리카 국가의 국기에 채택되었다.

라스타파리안들은 이 세 가지 또는 네 가지 색상의 사용과 함께 에티오피아 국기에서 채택되어 하일레 셀라시에 1세를 상징하는 유다 사자의 이미지를 종종 사용한다.

라스타파리 신앙을 가진 사람들은 실제로는 모국어(자메이카에서는 영어)를 주로 사용하지만, 그 외에 암하라어를 배운다. 이는 하일레 셀라시에 1세가 사용했던 언어이며, 신자들이 자신을 에티오피아인으로 인식하기 위해 배우는 것이다. 또한, 암하라어 이외의 언어는 모두 식민지 언어라고 생각한다.

5. 6. 식단

라스타파리안들은 "이탈(ital)" 또는 "자연스러운" 음식을 먹는 것을 중요하게 생각한다.[11] 이탈은 "자연스러운", "진실된" 이라는 의미를 가진다.[11] 이들은 주로 유기농으로 재배되고 지역에서 생산된 음식을 섭취한다.[11]대부분의 라스타파리안들은 구약성경의 레위기에 나오는 식이법을 따르기 때문에 돼지고기나 갑각류를 먹지 않는다.[11] 많은 라스타파리안들이 채식주의자이거나 비건이며, 이는 레위기 해석에 따른 것이다.[11] 어떤 이들은 닭고기나 염소고기를 먹기도 한다.

엄격하게는 자연에서 얻을 수 있는 것만 섭취해야 한다는 믿음 때문에, 소금과 같은 미네랄 성분이나 설탕 등의 첨가물을 음식에 넣는 것을 피한다.[11] 알코올 역시 금지되며,[11] 대신 야채 수프나 허브티, 과일 주스를 마신다.

라스타파리안들은 비(非) 라스타파리안이 만들었거나 출처를 알 수 없는 음식은 먹지 않는다.[11] 또한, 라스타파리안 남성들은 여성이 생리 중일 때 만든 음식을 먹지 않으며,[11] 어떤 이들은 여성이 만든 음식 자체를 피하기도 한다.[11]

이러한 라스타파리안의 식습관은 채식주의를 중시하고 특정 음식을 금기시한다는 점에서 한국의 전통 식문화와 유사한 면이 있다. 예를 들어, 한국의 불교 문화에서도 육식을 금하고 채식을 장려하는 경우가 많다.

가나와 같은 일부 지역에서는 라스타파리안의 채식 위주 식단이 "양이나 염소처럼 먹는다"는 농담 섞인 조롱을 받기도 한다.[11] 그러나 자메이카에서는 라스타파리안들이 이탈 음식을 상업화하여 과일 주스 등을 판매하기도 한다.[11]

5. 7. 외모

라스타파리안들은 자신들만의 독특한 외모를 통해 비(非)라스타파리안들과 구별된다. 남성들은 주로 긴 수염을 기르며, 많은 라스타파리안들은 서구 스타일보다는 다시키와 같은 아프리카 스타일의 옷을 선호한다.무엇보다도, 머리를 드레드락으로 땋는 것이 라스타파리안을 상징하는 가장 눈에 띄는 특징이다. 라스타파리안들은 드레드락이 성경, 특히 민수기에 나오는 구절에 근거한다고 믿으며, 삼손의 머리카락과 관련된 힘의 상징으로 여긴다. 그들은 드레드락이 야훼(Jah)와의 계약을 나타내고, '자연스러움'에 대한 헌신을 반영한다고 믿는다. 또한 드레드락은 바빌론에 대한 상징적인 거부이며, 기존의 미적 규범을 따르지 않겠다는 의지의 표현이기도 하다.

라스타파리안들은 종종 머리카락을 펴는 흑인들을 비판하는데, 이는 백인 유럽인들의 머리카락을 모방하려는 시도로, 자신의 아프리카 정체성으로부터 멀어지는 것이라고 생각하기 때문이다. 때때로 드레드락은 "유다의 정복하는 사자"로 여겨지는 하일레 셀라시에 황제를 상징하는 사자 갈기를 모방하여 형태를 만들고 스타일링하기도 한다.

모든 라스타파리안이 드레드락을 필수적인 것으로 여기는 것은 아니다. 일부는 드레드락을 하지 않으며, 이들은 종종 "깨끗한 얼굴"을 가진 라스타파리안이라고 불린다. 반면 드레드락을 한 사람들은 "락스맨"이라고 불린다. 에티오피아 정교회 테와헤도 교회에 소속된 일부 라스타파리안들은 교회에서 드레드락을 금지하기 때문에 드레드락을 하지 않는다.

라스타파리안들은 비(非)라스타파리안들을 "대머리" 또는 "빗질하는 사람"이라고 부르기도 한다. 라스타파리안이 된 후 처음으로 드레드락을 기르기 시작한 사람들은 "누비"라고 불린다. 라스타파리안 중 보보 샨티 종파 신자들은 터번 안에 드레드락을 감추기도 한다. 어떤 라스타파리안들은 드레드락을 라스타캡 또는 탐 모자 아래에 넣는데, 이 모자는 주로 녹색, 빨간색, 검은색, 노란색으로 염색되어 있다.

드레드락과 라스타파리안 스타일의 의상은 비(非)라스타파리안들도 미적인 이유로 착용하기도 한다. 예를 들어, 라스타파리안이 아닌 많은 레게 음악가들이 드레드락을 한다.

1930년대 라스타파리 운동 초기부터 신자들은 하일레 셀라시에 황제를 따라 수염과 긴 머리를 길렀다. 드레드락은 1940년대부터 라스타파리안의 관행으로 자리 잡았는데, 드레드락을 해야 하는지에 대한 논쟁이 있었지만, 결국 드레드락을 지지하는 사람들이 더 많아졌다. 드레드락을 하게 된 배경에는 여러 가지 주장이 있다. 마사이족, 소말리아인, 오로모족과 같은 아프리카 민족들을 모방했거나, 케냐의 마우마우단의 헤어스타일에서 영감을 받았다는 주장이 있다. 또 다른 주장은 힌두교 사두의 헤어스타일에서 영감을 받았다는 것이다.

드레드락은 비(非)라스타파리안들에게 라스타파리안에 대한 부정적인 인식을 심어주기도 했는데, 많은 사람들이 드레드락을 야만적이고 매력적이지 않다고 생각하기 때문이다. 드레드락은 여전히 사회적으로 낙인찍혀 있는 경우가 많다. 예를 들어 가나에서는 노숙자나 정신 질환자와 연관 짓는 경우가 많아, 가나의 라스타파리안들까지 부정적인 영향을 받기도 한다. 20세기 중반 자메이카에서는 교사와 경찰이 라스타파리안들의 드레드락을 강제로 자르기도 했다. 그러나 여러 국가에서 라스타파리안들은 드레드락을 할 권리를 보장받는 법적 투쟁에서 승리했다. 2020년 말라위 고등법원은 모든 공립학교에서 학생들의 드레드락을 허용해야 한다고 판결했다.[4] 2023년 6월 30일 이전에 시행될 이 결정에 따르지 않는 학교는 국가 헌법을 위반하게 된다.[5]

6. 인구 통계

라스타파리 운동은 전 세계적으로 약 70만 명에서 100만 명의 신자를 가지고 있으며, 주요 인구 밀집 지역 대부분에서 발견된다.[9] 특히 자메이카를 중심으로 카리브해 지역에 가장 널리 퍼져 있으며, 레게 음악의 영향으로 영어권 지역을 중심으로 확산되었다.

라스타파리 운동은 사회 전반에 큰 영향을 주었으며, 특히 아프리카 디아스포라와 아프리카인들 사이에서 인종적, 정치적, 문화적 의식을 고취하는 데 기여했다.[9] 남성이 주도적인 역할을 하며,[9] 초기에는 대부분 남성이었으나 점차 여성 신자도 증가하고 있다.[9]

라스타파리 메시지는 사회의 가치와 제도에 소외감을 느끼는 사람들, 특히 빈곤층과 소외된 청소년들에게 공감을 얻고 있다.[9] 아프리카와 흑인을 칭송함으로써 긍정적인 정체성을 제공하고, 자본주의와 소비주의에 도전할 수 있는 담론적 입장과 저항의 상징을 제공한다.[9]

6. 1. 개종과 탈종

라스타파리 운동은 선교를 하지 않지만, 자메이카의 원로들은 종종 새로운 개종자들에게 종교의 기본 원리를 가르치기 위해 "순회"한다.[9] 1970년대 영국의 라스타파리 운동을 연구한 어니스트 캐쉬모어는 신자들이 즉각적으로 개종한 것이 아니라, 점진적으로 신앙과 관습을 받아들이는 "점진적 변화 과정"을 거쳐 하일레 셀라시에 1세의 중심적 중요성을 궁극적으로 받아들였다고 지적했다.[10] 서아프리카에서의 연구를 바탕으로, 닐 J. 사비신스키는 라스타파리 운동으로 개종한 많은 사람들이 기존에 오락용 마리화나 사용을 통해 종교에 접근했다는 사실을 발견했다.[11]라스타파리 신자들은 종종 종교로 개종한 것이 아니라, 원래부터 라스타파리 신자였고, 그 신앙을 받아들인 것은 단지 이를 깨달은 것에 불과하다고 주장한다.[12] 개인의 라스타파리 운동 참여를 알리는 공식적인 의식은 없지만,[13] 일단 참여하게 되면 개인은 종종 자신의 이름을 바꾸는데, 많은 사람들이 접두사 "Ras"를 포함한다.[14] 라스타파리 신자들은 자신들을 배타적이고 엘리트적인 공동체로 여기며, 그 구성원은 하일레 셀라시에 1세의 중요성을 인식하는 "통찰력"을 가진 사람들로 제한된다. 따라서 신자들은 종종 자신을 "깨달은 자들", "빛을 본 자들"로 여긴다. 그들 중 많은 사람들은 비(非)라스타파리 신자들과 좋은 관계를 맺을 필요가 없다고 생각하며, 후자는 라스타파리 교리를 진실로 결코 받아들이지 않을 것이라고 믿는다.

일부 라스타파리 신자들은 종교를 떠났다. 클라크는 영국 라스타파리 신자들 중 일부는 오순절교와 다른 형태의 기독교로 돌아갔고, 다른 일부는 이슬람교 또는 무종교를 받아들였다고 지적했다. 일부 영국 출신 전 라스타파리 신자들은 라스타파리 운동이 약속한 사회적 변혁이 나타나지 않자 환멸을 느꼈다고 설명했고, 다른 일부는 라스타파리 운동이 아프리카와 카리브해의 농촌 공동체에는 적합하지만 산업화된 영국 사회에는 적합하지 않다고 느꼈다. 또 다른 이들은 하일레 셀라시에 1세가 에티오피아 국민을 억압한 지도자였다는 견해를 갖게 된 후 환멸을 느꼈다. 캐쉬모어는 백인 지배와 인종차별에 대한 투쟁에 있어서 추론과 음악에 대한 집중이 불충분하다고 판단한 더욱 과격한 견해를 가진 일부 영국 라스타파리 신자들이 종교를 떠났다는 사실을 발견했다.

6. 2. 지역적 확산

라스타파리 운동은 자메이카에서 시작되었지만, 카리브해 지역을 넘어 전 세계로 확산되었다. 특히 레게 음악이 영어로 제작되었기 때문에, 영어 사용 지역을 중심으로 널리 퍼졌다.

6. 2. 1. 자메이카와 아메리카 대륙

라스타파리 운동은 카리브해 지역에 가장 집중되어 있지만, 전 세계 여러 지역으로 확산되어 다양한 지역 변형으로 적응되었다. 레게 음악이 주로 영어로 제작되었기 때문에, 영어 사용 지역과 국가에 주로 확산되었다. 따라서 영어 사용 카리브해 지역, 미국, 캐나다, 영국, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 그리고 아프리카의 영어 사용 지역에서 가장 흔하게 발견된다.

배럿은 라스타파리 운동을 "자메이카에서 가장 크고 가장 뚜렷하게 드러나는 토착 운동"이라고 묘사했다. 1980년대 중반에는 자메이카에 약 7만 명의 라스타파리 신자와 동조자가 있었다. 대부분은 18세에서 40세 사이의 남성, 노동 계급 출신의 전 기독교인이었다. 2011년 자메이카 인구 조사에서 29,026명이 라스타파리 신자라고 밝혔다.[8] 처음에는 아프로-자메이카계가 다수였지만, 라스타파리 운동은 섬의 중국계, 인도계, 아프로-중국계, 아프로-유대계, 멀라토, 그리고 백인 소수 민족에게도 신자를 얻었다. 1965년까지는 대다수가 하층 계급 출신이었지만, 그 이후로 많은 중산층 신자들을 끌어들였다. 1980년대에는 변호사나 대학교수로 일하는 자메이카 라스타파리 신자들도 있었다. 자메이카는 종종 라스타파리 신자들에게 그들의 신앙의 발원지로 여겨지며, 다른 곳에 사는 많은 라스타파리 신자들은 순례를 위해 이 섬을 방문한다.

섬들 사이의 이동과 레게의 인기를 통해 라스타파리 운동은 1970년대 동안 동부 카리브해 전역으로 확산되었다. 여기서 그 사상은 트리니다드, 그레나다, 도미니카, 세인트빈센트와 같은 국가에서 널리 퍼져 있던 반식민주의적이고 아프리카 중심적인 견해를 보완했다. 이들 국가에서 초기 라스타파리 신자들은 자메이카의 라스타파리 신자들보다 문화적, 정치적 운동에 더 많이 참여했다. 여러 라스타파리 신자들이 1979년 그레나다의 뉴주얼 운동에 참여했고, 1983년 미국의 침공 이후 정부가 전복되고 대체될 때까지 그레나다 정부에서 직책을 맡았다. 피델 카스트로의 마르크스-레닌주의 정부는 일반적으로 외국 영향을 억제했지만, 1970년대 레게와 함께 라스타파리 운동이 쿠바에 소개되었다. 1990년대 쿠바에서 유학 중인 외국 라스타파리 신자들은 쿠바의 레게 음악계와 연결되어 라스타파리 운동 신념에 더욱 기반을 두도록 도왔다. 쿠바에서 대부분의 라스타파리 신자들은 아프로-쿠바인 인구 출신의 남성이었다.

라스타파리 운동은 1960년대와 1970년대 자메이카인들이 북미 대륙으로 이주하면서 미국과 캐나다에 소개되었다. 미국 경찰은 종종 라스타파리 신자들을 의심했고, 라스타파리 운동을 범죄 하위 문화로 간주했다. 라스타파리 운동은 또한 여러 미국 원주민 공동체에서 개종자들을 끌어들였고, 당시 쇠퇴하고 있던 백인 히피 하위 문화의 일부 지지자들을 확보했다. 라틴 아메리카에서는 브라질, 파나마, 니카라과에도 소규모 라스타파리 신자 공동체가 있다.

1966년, 하일레 셀라시에 1세가 자메이카를 방문했을 때 라스타파리안들은 열광적으로 그를 환영했다. 이때 셀라시에 1세는 주요 라스타 지도자들에게 “자메이카 사회가 해방될 때까지 에티오피아 이주를 자제해 달라”는 내용의 사적인 편지를 보냈다. 이로 인해 “시온(아프리카)으로의 귀환보다 바빌론(자메이카) 해방”이라는 새로운 사상이 자리 잡게 되었고, 다소 세상을 등진 듯 염세적인 라스타들을 사회에 참여하게 만드는 예상치 못한 효과도 나타났다.

당시 자메이카 음악계를 살펴보면, 1960년대 중반까지는 재즈와 R&B의 영향을 크게 받은 스카, 록스테디가 유행했지만, 셀라시에 방문을 계기로 라스타의 사상과 메시지를 전달하는 수단으로서의 음악, 즉 레게로 유행이 변화해갔다. 라스타 음악가와 가수들이 다양한 라스타 메시지를 음악에 담아 국민 대다수의 지지를 받게 된 것이다. 특히 밥 말리(Bob Marley)는 국제적인 명성을 얻었고, 라스타파리안들로부터도 큰 지지를 받았기 때문에, 1975년에 하일레 셀라시에 1세가 사망했다는 비보를 접했을 때에도 라스타파리 운동의 의욕은 결코 꺾이지 않았다. 오히려 “Jah Live”(자는 살아 있다)라고 노래했던 것이다. 적어도 1981년 밥 말리가 사망할 때까지 라스타파리 운동은 활발하게 진행되었다.

6. 2. 2. 아프리카

라스타파리즘은 아프리카를 정체성의 원천으로 삼고 있지만, 실제로는 아메리카 대륙의 크레올화 과정에서 생겨난 종교이다. 이베리아 연구 학자 마가리트 페르난데스 올모스와 리자베스 파라비시니-게베르트는 라스타파리즘을 "아프리카, 유럽, 인도의 관습과 신앙에 뿌리를 둔 크레올 종교"라고 설명한다.일부 라스타파리안들은 아프리카 이주에 대한 믿음을 실천하며, 특히 가나와 나이지리아를 선호한다. 서아프리카에서는 레게 음악의 인기로 라스타파리즘이 널리 퍼졌으며, 영어권 지역이 프랑스어권 지역보다 더 큰 영향을 받았다.

1960년대, 독립 후 첫 대통령인 콰메 느크루마의 장려로 카리브해 출신 라스타파리안들이 가나에 도착했고, 일부 가나 원주민들도 이 종교로 개종했다. 가장 큰 라스타파리안 공동체는 아크라, 테마, 케이프코스트 주변 가나 남부에 있지만, 무슬림이 다수인 가나 북부에도 공동체가 존재한다. 미들턴은 라스타파리안 이주민들의 드레드락이 가나 사회의 원주민 주술사들의 헤어스타일과 유사하여 이들이 가나 사회에서 진정한 아프리카 뿌리를 가진 것처럼 보이도록 도왔을 것이라고 추측한다. 그러나 알하산은 2008년 최소 일부 가나인들 사이에서 드레드락을 한 사람들에 대한 편견이 존재했다는 점을 지적했다. 가나 라스타파리안들은 또한 사회적 따돌림과 대마초 소지에 대한 기소에 대해 불평했으며, 가나의 비라스타파리안들은 그들을 종종 "낙오자", "너무 서구적", "충분히 아프리카적이지 않다"고 여긴다. 반대로 알하산은 2017년 로르디나 마하마와 우르술라 오우수-에쿠풀과 같은 저명한 가나인들이 이러한 스타일로 머리를 하고 다니면서 드레드락에 대한 수용도가 증가했다고 언급했다. 이는 가나에서 라스타파리즘에 대한 관심 증가와 일치하는 것으로 알려졌다. 알하산은 가나인들이 "부정적인 사회적 결과에도 불구하고" 아프리카 정체성을 확인하고 범아프리카 반식민주의 정치에 참여하기 위해 라스타파리즘의 "길을 걸었다"고 제안한다.

감비아와 세네갈과 같은 서아프리카의 무슬림 국가에서도 소수의 라스타파리안들이 발견된다. 드레드락을 하는 서아프리카 집단 중 하나는 세네감비아의 무리드 종파인 바예 팔인데, 그들의 일부 신도들은 라스타파리즘과의 시각적 유사성을 언급하며 자신들을 "라스타"라고 부르기 시작했다. 바예 팔 사이에서 드레드락과 마리화나의 인기는 1970년대 라스타파리즘의 영향을 받은 레게에 대한 접근을 통해 크게 확산되었을 것이다. 부르키나파소에도 소규모 라스타파리안 공동체가 나타났다.

1960년대에 하일레 셀라시에 1세의 에티오피아 세계 연맹이 제공한 토지에 에티오피아 샤샤마네에 라스타파리안 정착촌이 설립되었다. 이 공동체는 많은 문제에 직면했는데, 500에이커의 토지가 멩기스투 하일레 마리암의 마르크스주의 정부에 몰수되었다. 또한, 유입된 라스타파리안들과 그들의 에티오피아 태생 자녀들을 외국인으로 여긴 현지 에티오피아인들과의 갈등도 있었다. 샤샤마네 공동체는 인구가 최대 2,000명에 달했지만, 이후 약 200명으로 감소했다.

1990년대 초 케냐 나이로비에는 레게와 전통적인 키쿠유족 종교 모두의 영향을 받은 라스타파리즘 공동체가 존재했다. 짐바브웨, 말라위, 그리고 남아프리카 공화국에도 라스타파리안 그룹이 나타났다. 2008년에는 이 나라에 최소 12,000명의 라스타파리안들이 있었다. 2005년 남아프리카 공화국에서 열린 아프리카 연합/카리브해 디아스포라 회의에서 라스타파리즘을 아프리카와 아프리카 디아스포라의 통합을 위한 힘으로 묘사하는 성명이 발표되었다.

6. 2. 3. 유럽

라스타파리 운동은 카리브해 지역에 가장 집중되어 있지만, 전 세계 여러 지역으로 확산되었으며, 특히 영어 사용 지역을 중심으로 퍼져나갔다.[9] 유럽 대륙의 여러 국가에도 라스타파리 운동이 전파되었는데, 특히 흑인 이민자 사회에서 시작하여 백인들에게도 영향을 주었다.1950년대와 1960년대에 수천 명의 카리브해 이민자들이 영국에 정착하면서 라스타파리 운동이 영국에 소개되었다. 1950년대 런던의 브릭스턴(Brixton)과 노팅힐(Notting Hill) 지역에 소규모 집단이 처음 나타났고, 1960년대 후반에는 2세대 영국 카리브해 출신 젊은이들 사이에서 지지자를 얻으며 버밍엄(Birmingham), 레스터(Leicester), 리버풀(Liverpool), 맨체스터(Manchester), 브리스톨(Bristol) 등 다른 도시로 확산되었다. 이러한 확산은 루드보이(rudeboy) 하위 문화와 레게 음악의 인기에 힘입은 바가 컸다. 2001년 영국 인구 조사에 따르면 영국 잉글랜드와 웨일스에는 약 5,000명의 라스타파리안이 거주하고 있었다.[9]

프랑스에서는 파리(Paris)와 보르도(Bordeaux)와 같이 흑인 인구가 많은 도시를 중심으로 라스타파리 운동이 확산되었고, 네덜란드에서는 네덜란드 수리남인(Surinamese people in the Netherlands) 공동체에서 지지자를 얻었다. 이 외에도 네덜란드, 독일, 포르투갈 등 다른 유럽 국가에서도 라스타파리 운동이 자리를 잡았다.

6. 2. 4. 오세아니아와 아시아

라스타파리 운동은 카리브해 지역에 가장 집중되어 있지만, 전 세계 여러 지역으로 확산되어 다양한 지역 변형으로 적응되었다.[10] 주로 레게 음악이 영어로 제작되었기 때문에, 영어 사용 지역과 국가에 주로 확산되었다.[10] 따라서 영어 사용 카리브해 지역, 미국, 캐나다, 영국, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 그리고 아프리카의 영어 사용 지역에서 가장 흔하게 발견된다.[10]라스타파리 신자는 뉴질랜드의 마오리족[10]과 오스트레일리아의 원주민[10] 사이에서도 찾아볼 수 있다. 일본[10]에서도 라스타파리 운동이 나타났으며, 나라현 요시노에는 소규모의 라스타 음악가 공동체가 있다.[10] 일본의 라스타파리 신자들은 1960년대 반문화에서 등장하여 농촌 공동체, 식민주의, 제국주의, 자본주의, 환경 등의 문제에 중점을 둔다.[10] 라스타파리 운동은 이스라엘에서도 확립되었으며, 주로 유대교와 라스타파리즘의 유사점을 강조하는 사람들 사이에서 활동한다.[10]

7. 각국의 라스타파리 운동

라스타파리즘은 종교로 묘사되며, 여러 국가에서 법적으로 인정받고 있다. 일부 종교학자들은 이를 아브라함계 종교로 분류하지만, 다른 학자들은 새로운 종교 운동, 분파, 이단, 부흥 운동 등으로 분류한다. 자메이카에서 발생한 이 운동은 아프로-자메이카 종교, 더 넓게는 아프로-카리브 종교로 묘사된다.

라스타파리즘은 아프리카에 정체성의 중심을 두고 있지만, 아메리카 대륙의 크레올화 과정의 산물이며, "아프리카, 유럽, 인도의 관습과 신앙에 뿌리를 둔 크레올 종교"로 묘사되기도 한다. 학자 에니스 B. 에드먼즈는 라스타파리즘이 추종자 수는 적지만 세계적인 확산 때문에 세계 종교로 "떠오르고 있다"고 주장한다. 그러나 많은 라스타파리 신자들은 라스타파리즘을 종교로 묘사하는 것을 거부하고, 대신 "삶의 방식", "철학", 또는 "영성"이라고 부른다.

일부 학자들은 라스타파리즘을 정치 운동, "정치 종교적" 운동, 저항 운동, 사회 운동, 또는 문화 운동 등으로 규정한다. 그러나 많은 라스타파리 신자들은 라스타파리즘을 "운동"으로 규정하는 것을 싫어한다. 1989년 영국 산업 재판소는 라스타파리 신자들이 민족 집단으로 간주될 수 있다고 결론지었다.

라스타파리즘은 끊임없이 변화하고 발전해 왔으며, 소속 집단에 따라 실천자들 사이에 상당한 교리적 차이가 존재한다. 통일된 운동이 아니며, 모든 라스타파리 신자들이 따르는 단일 지도자가 존재한 적이 없다. 따라서 그 안에 있는 복잡성을 가리지 않고 그 운동에 대해 광범위한 일반화를 하는 것은 어렵다. 종교학자인 대런 J. N. 미들턴은 단일 현상이라기보다는 "수많은 라스타 영성"에 대해 이야기하는 것이 적절하다고 제안했다.

"라스타파리"라는 용어는 전 에티오피아 황제인 하일레 셀라시에 1세의 즉위 전 칭호인 "라스 타파리 마코넨"에서 유래했다. "라스"는 에티오피아 셈족어에서 공작이나 왕자를 의미하며, "타파리 마코넨"은 셀라시에의 개인 이름이었다. 초기 라스타파리 신자들이 하일레 셀라시에의 이름의 이 형태를 그들의 종교에 대한 용어의 기초로 채택한 이유는 알 수 없다. "라스타파리"는 종교의 이름일 뿐만 아니라 종교의 실천자들 자신을 위해서도 사용된다. 일부 학술 자료를 포함한 많은 논평가들과 일부 실천자들은 이 운동을 "라스타파리안리즘"이라고 부른다. 그러나 이 용어는 많은 라스타파리 신자들에게 비난받는데, 그들은 "-ism"의 사용이 종교 교리와 제도적 조직을 암시하며, 그들은 그것을 피하고 싶어하기 때문이다.

7. 1. 프랑스

프랑스에서는 각 부처가 연계하여 사교(카르트) 대책을 실시하고 있으며, 라스타파리 운동도 사교로 간주된다.[1] 프랑스에서 사교를 판별하는 기준은 주로 재판 기록, 경찰 기록, 그리고 여러 인권 단체의 피해 보고 등을 바탕으로 한다.7. 2. 미국

1966년 하일레 셀라시에 1세의 자메이카 방문 이후, 많은 자메이카인들이 미국으로 이민하면서 고향에 대한 향수와 정체성 문제로 라스타파리 운동에 동참했다. 그러나 이들은 드레드락(dreadlocks)이라는 독특한 외모와 마리화나 상습 복용으로 인한 부정적인 인식 때문에 사회적으로 더욱 고립되었다. 일부는 갱단에 가담하여 항쟁 사건을 일으키기도 했다.7. 3. 에티오피아

에티오피아 외무부는 뮤지션 밥 말리(1945~1981)를 통해 전 세계에 알려진 라스타파리 운동 신자들이 '약속의 땅'으로 여겨 이주해 온 샤샤메네 지역의 라스타파리 공동체에 신분증을 발급하기로 결정했다. 이로써 거주권을 비롯한 다양한 권리가 인정될 것으로 보인다.[12]참조

[1]

잡지

Now Decriminalized, Could Jamaica Become Destination for Legal Weed?

https://www.rollings[...]

2020-10-09

[2]

뉴스

Government passes ganja legislation for Rastafarians, conditions apply

http://www.loopnewsb[...]

2020-02-19

[3]

뉴스

Barbados gov't promises Rastafarians 60 acres to grow marijuana

http://www.jamaicaob[...]

2020-10-09

[4]

뉴스

Malawi's Rastas cheer ruling allowing dreadlocks in school

https://www.reuters.[...]

2020-10-03

[5]

뉴스

Malawi's Rastafarian children return to school after ban on dreadlocks is lifted

https://www.theguard[...]

2023-05-17

[6]

웹사이트

World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Jamaica : Rastafarians

https://www.refworld[...]

2024-10-20

[7]

웹사이트

BBC - Religions - Rastafari: Bobo Shanti

https://www.bbc.co.u[...]

2024-10-20

[8]

웹사이트

Jamaica

https://2001-2009.st[...]

Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (US State Department)

2010-10-20

[9]

웹사이트

Rastafari at a glance

http://www.bbc.co.uk[...]

BBC

2012-02-27

[10]

뉴스

Jamaica in the Desert

https://www.haaretz.[...]

2019-04-12

[11]

서적

에티오피아 정교회의 의례를 도입한 "라스타파리안 멜키세덱 정교회" 등 개별 단체는 존재한다.

[12]

웹사이트

에티오피아、「約束の地」で身分証給付=ラスタファリ運動家に

https://web.archive.[...]

[13]

웹인용

OneWorld Magazine - Rastafari, Roots and Ideology

http://www.oneworldm[...]

2010-12-14

[14]

웹사이트

http://www.cesnur.or[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com